在古代哲学中,'无为而治'这一概念深受人们的推崇。它源自道家哲学中的"无为"思想,这种思想认为,在自然界中万物皆有其本性,不需要外力去强行干预或改变,而是应该顺其自然地发展。这种理念被许多政治家和管理者所借鉴,并应用于国家治理之中。

然而,当我们将这一哲学原则应用到现实世界中的时候,我们是否能够真正相信这是一种解决任何问题的有效方法?在探讨这个问题之前,让我们先来回顾一下'为无为则无不治'的意思。

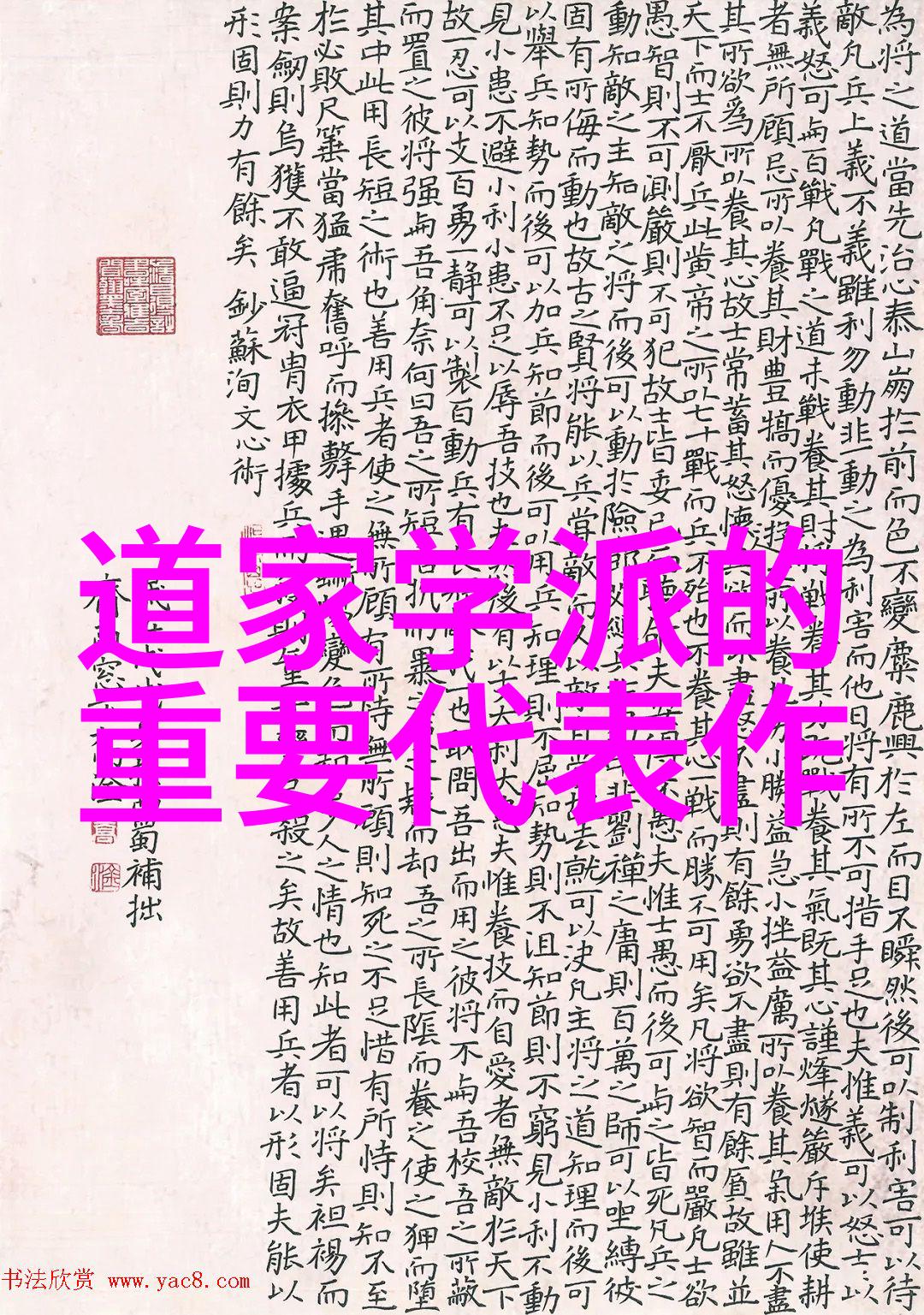

首先,'无为而治'并不是什么都不做,它实际上是一种精心策划和执行的一套政策或者管理手段。这意味着领导者需要对事态有清晰的洞察力,对人心有深刻的理解,并且具备足够的耐心等待事情按照自己的计划发展。在很多情况下,一个好的领导往往是在最少干预的情况下取得最佳效果,这正是‘非攻、非守’战略背后的智慧。

例如,在中国历史上,一些著名君主如唐太宗李世民,他通过简化官僚制度、减轻人民负担以及注重农耕生产,最终使得唐朝成为中国历史上的辉煌时期之一。他没有过度干预经济活动,也没有大规模战争,却能带领国家达到繁荣昌盛状态。这就是典型的“以不变应万变”的管理艺术。

然而,'无为而治'并不适用于所有情况。在某些紧急或危机性的情况下,比如战争、自然灾害等时刻,没有迅速有效行动可能导致更糟糕的情形。而对于日常行政工作来说,如果过于依赖这种策略可能会造成效率低下的结果,因为简单地放任事务自己处理很难保证结果符合既定的目标。

此外,虽然‘道法自然’是一条普遍适用的原则,但在现代社会复杂多变的情况下,即使是最优秀的人也难免要面临各种挑战和困境。在这样的环境中,单纯依靠一种古老哲学理论来指导决策显然是不切实际和不足以应对当前复杂社会问题的一种方式。因此,我们必须结合时代特点和具体情境来选择合适的手段,而不是一成不变地遵循某个传统教条。

总之,'无为而治'并不能简单地下定结论说它可以解决所有的问题。一方面,它提供了一种高效简洁的手段;另一方面,它也存在局限性,只能在一定条件下发挥作用。在实践过程中,我们需要根据不同的情况灵活运用这一原则,同时也不断寻求新的方法和途径,以应对不断变化的地球与人类社会。