在古代哲学中,“无欲则刚”是一个深刻的思想观念,它不仅体现在个人修养和心态上,也反映在社会政治、经济生活等多个层面。这个概念简单来说,就是说当一个人没有过多的欲望时,他或她就会变得更加坚强、专注和果敢。这一理念背后隐藏着许多深刻的哲学思考。

首先,“无欲则刚”的理论源于儒家思想中的“君子之道”。根据《论语》记载,孔子提倡的是一种内省自知、淡泊名利的人生态度。他认为一个真正的君子应该是有德行的人,而德行与欲望之间存在着直接关系。当一个人能够放下私人情感和物质欲望时,他就能更好地关注公益和社会大义,从而成为一个真正坚韧不拔的人。

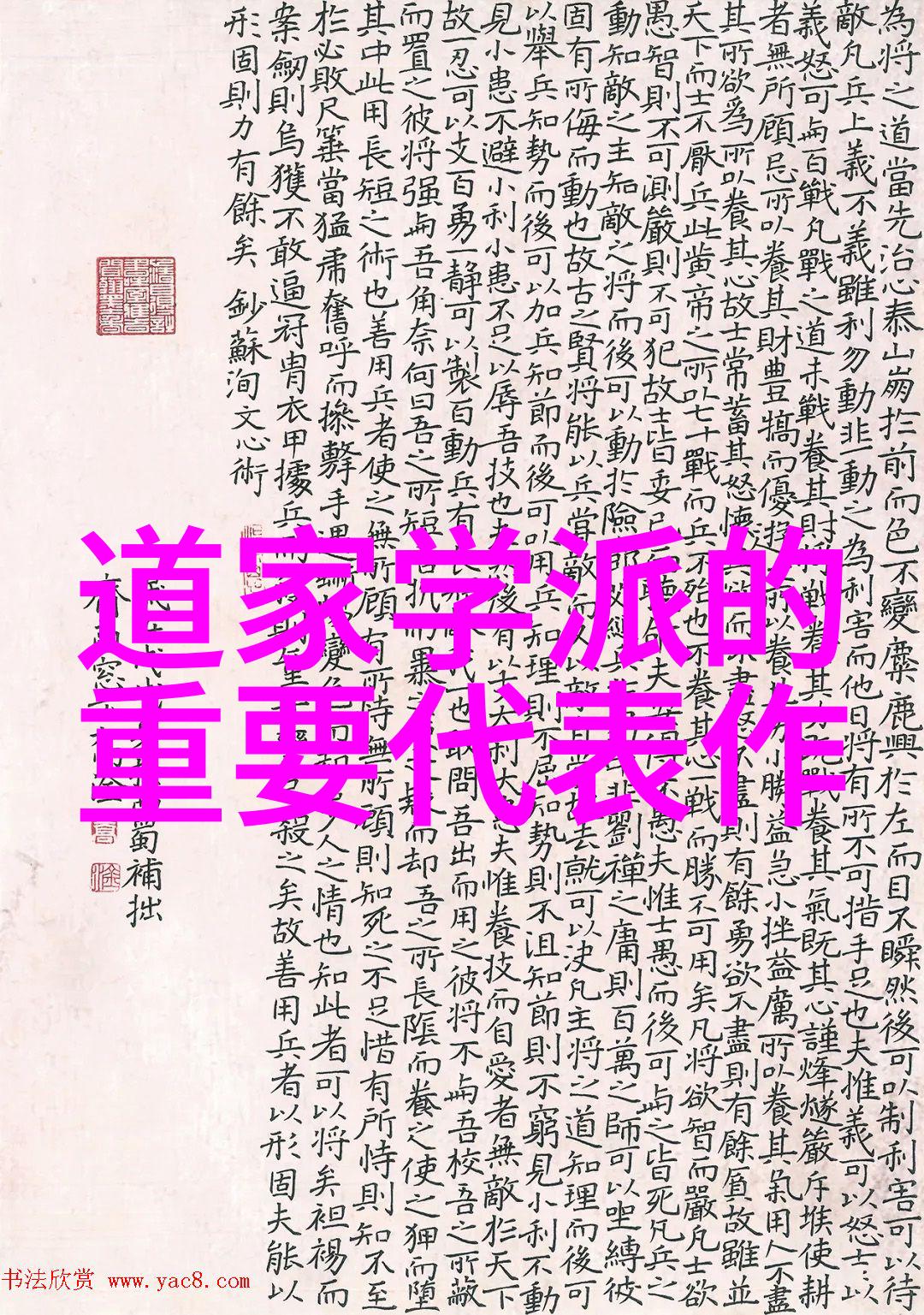

其次,这一理念也体现在道家文化中。在老子的《道德经》中,有这样一句话:“知止且坐,以身任重。”这意味着只有当我们认识到自己的极限,并停止过分追求,不再被外界诱惑,我们才能够达到内心的平静和力量。这种状态正是“无欲则刚”的表现形式之一。

然而,在现实生活中,要实现这一理念并不容易。因为人类天生具有追求幸福感的本能,而这个本能往往通过满足某些具体愿望来实现。但如果这些愿望太多或者太强烈,它们会成为阻碍我们前进的心结。如果我们能够学会控制自己的需求,放下一些看似重要但实际上并非必要的事物,那么我们的内心世界就会变得更加清晰和坚定,这样做出的决定也会更加明智,因为它们更多地基于对事物本质性的理解而不是短暂的情绪波动。

此外,“无欲则刚”还可以从心理学角度进行解读。在心理健康领域,一种常见的心理状态叫做“自我控制”,它涉及到个体如何管理自己的行为、情绪以及冲动。当人们能够有效地控制自己的行为时,他们就能避免由冲动所驱使的问题行为,从而减少了压力与焦虑。此外,高水平的自我控制还可能提高工作效率,因为人们在追求目标时不会被分散注意力的小事情所打扰。

然而,无论是从哲学还是心理学角度出发,都需要承认这是一个相对较难达成的地位。因为想要完全摆脱所有人的渴望是不切实际的,但同时,对于那些确实影响了个人的发展或决策能力的一些特定的愿望,我们可以尝试进行调整,使自己保持一定程度上的清醒头脑。而对于那些更为抽象或基本的人类需求,如安全感、归属感等,则应当寻找合适的手段去满足它们,比如建立稳定的家庭环境或者加入社群参与集体活动,以此来增强自身的心灵力量。

总之,“无欲则刚”是一种旨在通过剔除不必要的心灵杂草以促进精神上的纯洁化过程。这种过程虽然复杂且需要时间,但它有助于提升个人品格,同时也有助于构建更为健全的人际关系,以及推动社会向着更加公正与谐调方向发展。因此,无论是在个人修养还是公共政策制定方面,“无欲则刚”的原则都值得我们深思熟虑并不断探索其蕴含意义的一个真实应用途径。