张居正的一国一制与明朝中叶的无为施政策略

在中国历史上,政治哲学和治理思想一直是社会发展的重要组成部分。其中,“无为之治”这一概念尤其值得深入探讨。它源自古代哲学家对自然规律和人性本质的思考,强调通过少干预、放手让事物自然发展来达到社会稳定与繁荣。这一思想在不同的朝代中都有所体现,但每个时代的具体实践方式各异。在明朝中叶,张居正以“一国一制”著称,其施政策略不仅体现了“无为之治”的精神,也开创了新的治国模式。

张居正:一个坚定的改革者

张居正(1507年—1582年),字子宜,号潜夫,是明朝时期杰出的政治家、经济学家。他出生于陕西渭南的一个士族家庭,从小就展现出了卓越的才华。在仕途上的他历经多次升迁,最终成为当时最有权势的人物之一。然而,他并不是传统意义上的权臣,而是一位注重实际效益、追求国家富强的人。

“一国一制”的实施

在1550年代后期,当时内忧外患严重,国家财政困难且民生凋敝,这时候张居正提出了他的改革方案——“一国一制”。这意味着要废除各种地方特权制度,将全国统一度量衡、货币标准化,使得商品交易更加便捷,有利于市场流通和经济发展。此举极大地促进了农业生产力的提高,同时减轻了农民负担,为后来的粮食丰收奠定基础。

此外,在税收方面,张居正推行了一系列措施,如免除贫苦农民的赋税,并将高额赋税转移到富裕地区,这样做既缓解了贫穷地区人民的负担,又增加了国家收入。这种政策直接体现了一种"天下兴亡,以平民为本"的心态,即政府应当关心最广大人民群众的情况,不断调整政策以满足他们需要。

运用法度而非暴力

作为一种典型的“无为之治”,张居正在行政管理上也非常注重法度。当他掌握中央政权后,他首先整顿吏治,一改往日官员腐败的手段。他主动廢除了许多冗余机构,用更合理有效的人事配置来提升政府效率。而对于那些依赖贿赂或滥用职权取得的地位人物,他则采取清晰公允的手段进行处理,让法律成为维护秩序与公平唯一准则。

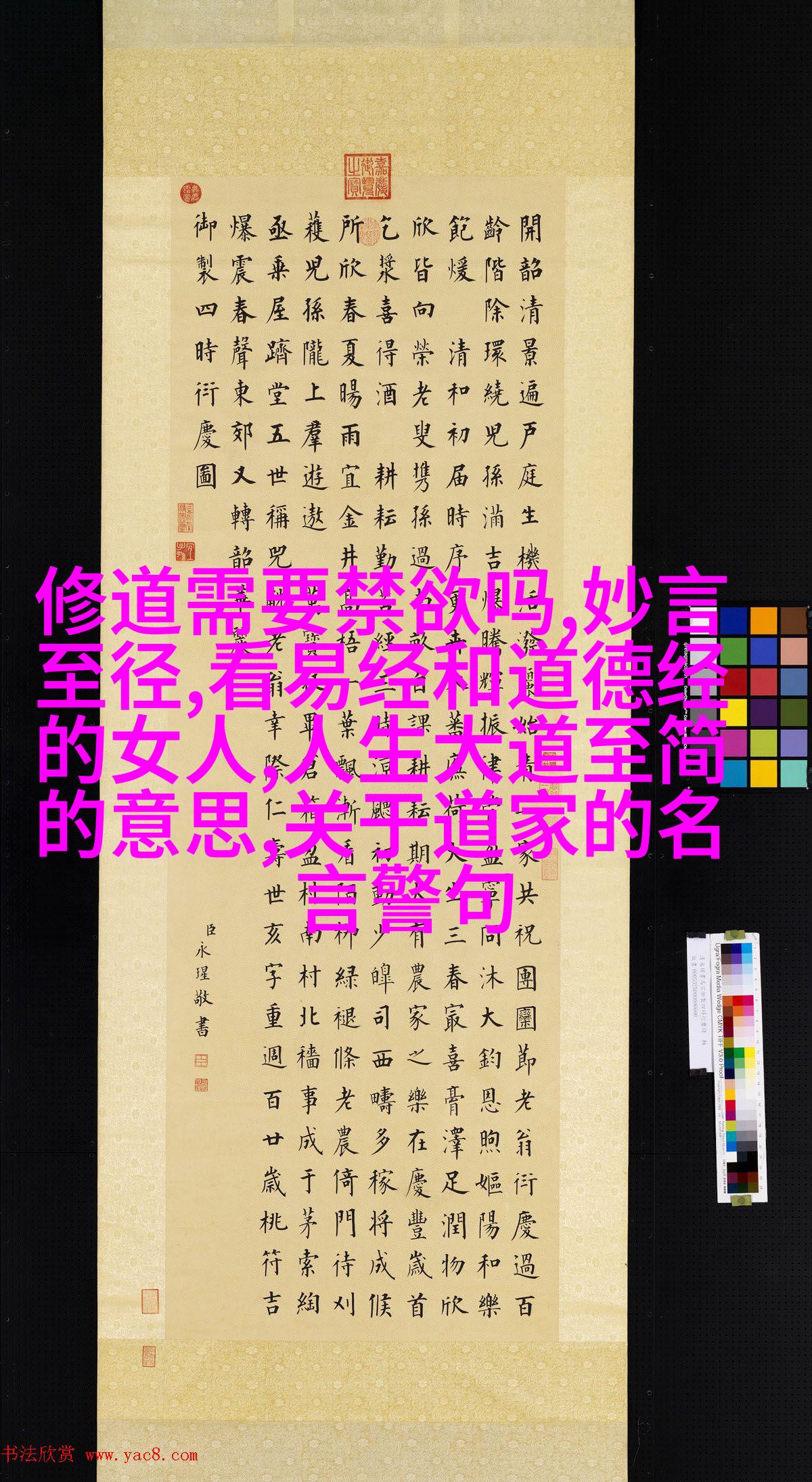

此外,他还推行了一系列针对不同行业的小规模法律修订,比如加强对商业活动中的诚信监管,以及确保工匠技能培训等措施。这一切都旨在建立一个基于规则而非个人关系或暴力威胁运行的事实社会体系,这也是《道德经》所讲述的大道理:“万物皆由阴阳相生的结果”。

结语:从理论到实践

总结来说,“无为之治”不仅是一种哲学思想,更是一种实践策略。在明朝中叶,由于内部矛盾激化和国际环境复杂,加上前任皇帝朱厚熜(弘治帝)的专横独裁导致国家形同虚设,因此需要新的领导者带领这个民族走出低谷。因此,我们可以说,无论是理论还是实践,都充分证明了张居正在执行他的政策时,那些关于避免过度干预和利用自然法则来引导社会趋势的心智,是当时中国乃至世界历史上的重要事件之一。但我们也不能忽视的是,每一次尝试都是站在时代潮流中的选择,它们既包含成功,也包含失败,只是在历史长河中寻找最佳路径是不懈努力的一部分。