古典文献-探索四书五经中国文化根基的智慧宝库

探索四书五经:中国文化根基的智慧宝库

在中国古代,教育与文学有着深厚的渊源。《四书五经》是中国传统文化中的重要组成部分,它不仅仅是一些书籍的简单汇总,更是中华民族智慧结晶、道德规范和哲学思想的集中体现。那么,《四书五经指的是什么书》呢?让我们一起踏上一段历史之旅,去探索这些文献背后的奥秘。

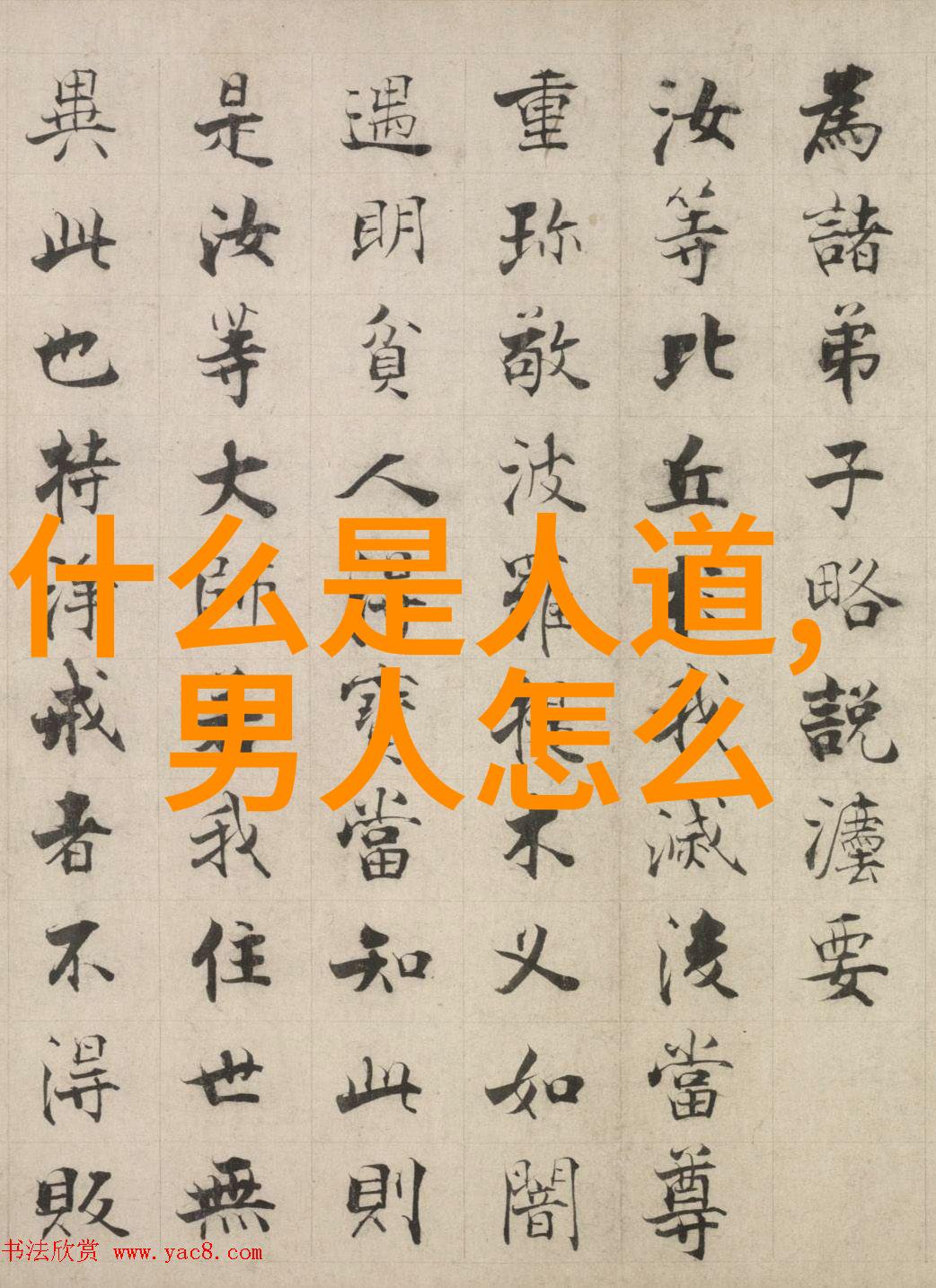

首先,我们需要了解“四书”是什么。在儒家哲学中,“四书”通常指的是《论语》、《孟子》、《大学》和《中庸》,它们分别代表了孔子的言行录、孟子的道德政治思想、朱熹关于治国理政的一种方法论以及对人的品格和行为准则的指导原则。这几部著作对于后世儒家的发展具有不可磨灭的影响。

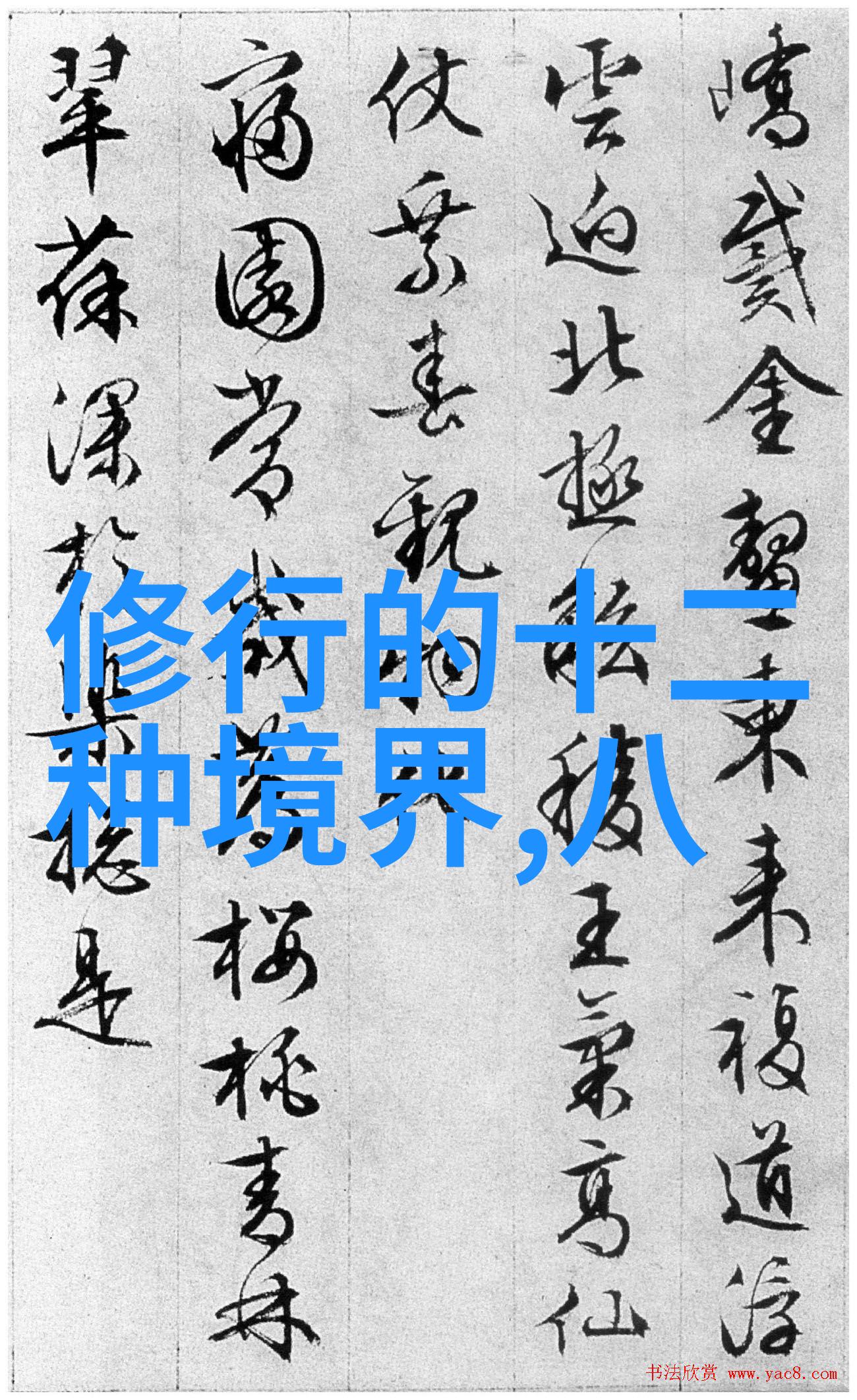

接着,我们来看“五经”,这包括了《易经》(又称《易·周易》)、《诗經》(又称《诗·诗三百篇》)、 《尚書》(又称《尚書大傳》)及两部史记,即春秋左氏传(简称左传)和公羊传(简称公羊)。其中,《易经》的象数变化揭示宇宙规律;_诗經_记录了从商朝到周朝末年前期民间歌谣,反映了当时社会生活;而 春秋战国时期各诸侯国所编撰的地方志,这些都为后来的文人墨客提供了丰富的情感表达与知识储备。

这些古籍不仅在当时就已经被视为教材,对于后世也一直保持着其重要的地位。在学习过程中,无数名士豪杰将其内涵融入自己的思想体系,并用以指导自己的行动,从而形成了一系列优良的人格特质,如忠诚、仁爱、节俭等。例如,在清初,康乾盛世,一批名臣如郑板桥、高宗晋等,他们都是通过研读并实践这类文献,不断进步,最终成为国家栋梁。

此外,这些古典作品还常常被拿来进行比喻或借鉴,比如说:“知我者谓我心忧,但明我者谓我疏狂。”这样的语句来源于汉代文学家王羲之,他通过引用孔子的话来表达自己内心深处的心境变化。此外,还有许多现代企业家会参考一些“五经”的观点,比如在决策时会考虑事物之间相互作用关系,就像春秋战国时期那些诸侯国之间相互争斗一样复杂多变,因此他们会尽量平衡利益最大化与长远发展目标。

总之,《四书五经》的内容虽然来自不同时间不同作者,但共同承载着中华民族独有的精神财富,它们作为一种智慧宝库,不但启迪人们追求真理,也激励人们不断创新创造,为人类文明做出了巨大的贡献。