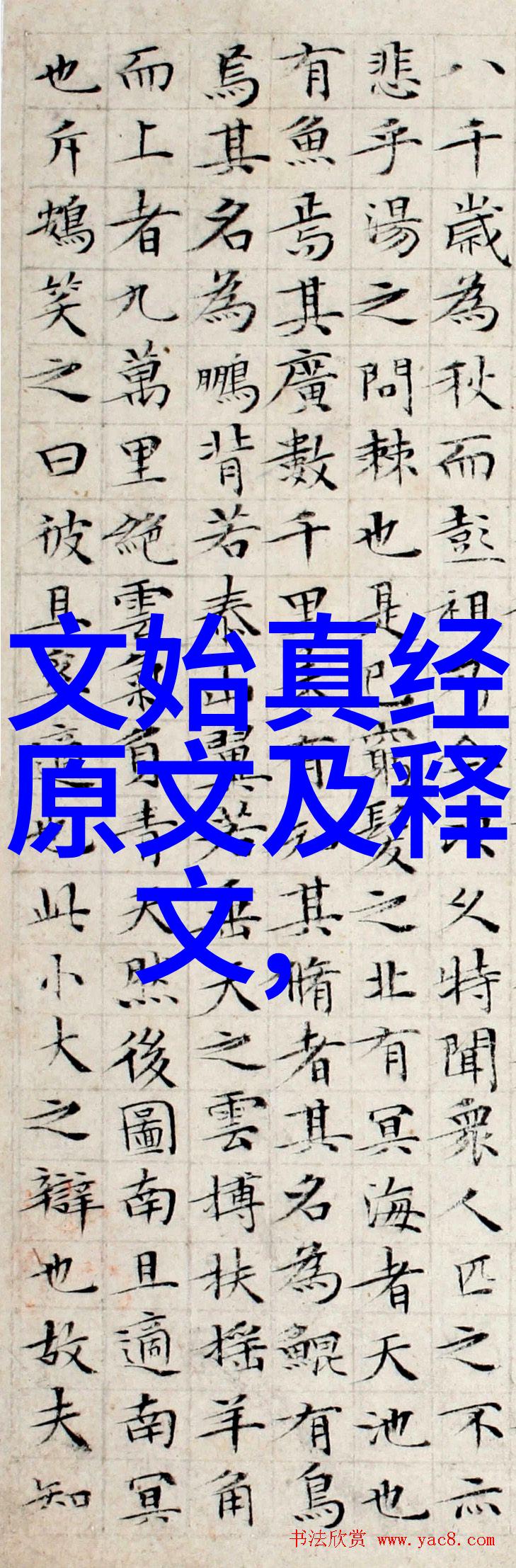

道家的智慧宝库深度解析道德经的前七十篇及后十一篇

《道德经》是中国古代哲学家老子的代表作,也是道家哲学的核心著作。它以简洁明快的文字,传达了老子关于宇宙、人生、政治等方面的一系列哲理。这部书共分为81章,其中前70章被称为“上下七十”,它们构成了《道德经》的主要内容;而后11章则形成了一种对上述原则和思想的再次阐述和概括。

在这篇文章中,我们将分别探讨《道德经》中的“上下七十”以及最后11个章节,它们共同构成了一座通往理解和实践自然法则之门的大楼。

上下七十:老子的宇宙观与人生智慧

第一至五章:从无为到有为

第一至五章讲述了老子对于世界万物本质的认识,以及他提出的治国理政之策。在这些部分中,老子强调了“无为”的重要性。他认为,天地不仁,以万物为刍狗,这意味着自然界是不关心个体生命或死亡的事物,它只根据自己的规律运行,而不是为了某些目的或者目标。这种观点直接影响到了他的治国理论,他主张统治者应该像河水一样,“以百谷草养其苗,以千草料肥其土”,即通过放任而非干预来达到社会的稳定与繁荣。

六至九章:顺应自然,不强求

六至九章进一步发展了顺应自然这一主题。在这里,老子指出:“知足常乐。”这句话表明,在不断追求更多之前,我们需要学会满足于现有的状态,因为真正的幸福来自内心而不是外界条件变化。同时,他也提出了“柔弱胜刚强”的论断,即软弱但有韧性的力量能战胜坚硬但脆弱的情绪或行为。

十至十五章:告诫君王及其臣民

从第十到第十五段,我们可以看到一系列针对君王及其臣民的话语。其中,最著名的是“三军可夺气,一鼓不可持也”。这个比喻说明当人们处于高潮时,如果过度激动,就可能失去斗志。而一个好的领导者应当知道何时停止激励,从而保持团队士气长久不衰。

十六至二十二章:人的本性与社会关系

在接下来的几段里,老子继续探讨人类的心灵状态和如何处理人际关系。他说:“善凿井,不饮井水。”这意味着一个人应当先考虑他人的利益,而不是只顾自己。这也是他的另一大命题——儒教所倡导的人伦情义,与之形成鲜明对比。

二十三至三十二章:世间万象皆由阴阳循环产生

此阶段开始谈论阴阳两仪之间相互作用产生事物变化。这里又出现了如下的名言:“夫唯独忘却,则是知之矣。”意思是在忘记个人欲望之后,你才能够真正理解事物本质。这是一个非常抽象且深奥的问题,对我们今天仍旧具有极大的启发意义,因为它提醒我们要超越个人欲望,从宏观角度审视问题解决方式,并寻找一种更高层次上的平衡与协调机制来实现我们的目标和愿景。

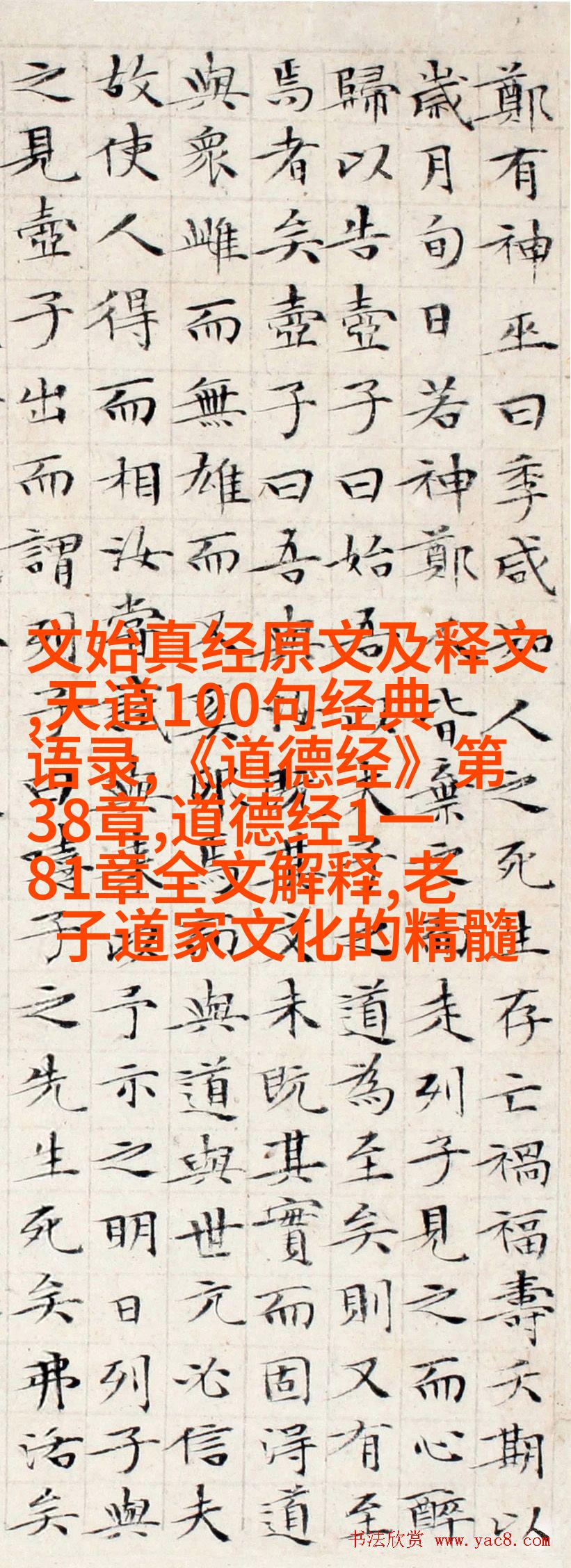

后十一篇(第三十八至第四十八):回顾与展望

在后面的部分,特别是在最后11个小节中,可以看出,是一番回顾性的总结,同时也是展望未来的一种指导。在这些小节里,有许多重复使用已经在早期提出过的概念,但它们通常被用来增进理解并加深影响力。此外,还有一些新的概念,如“返璞归真”、“舍得”、“虚怀若谷”等,都围绕着如何实现个人内心境界提升以及如何成为一个真正有远见卓识的人进行探讨。

结语

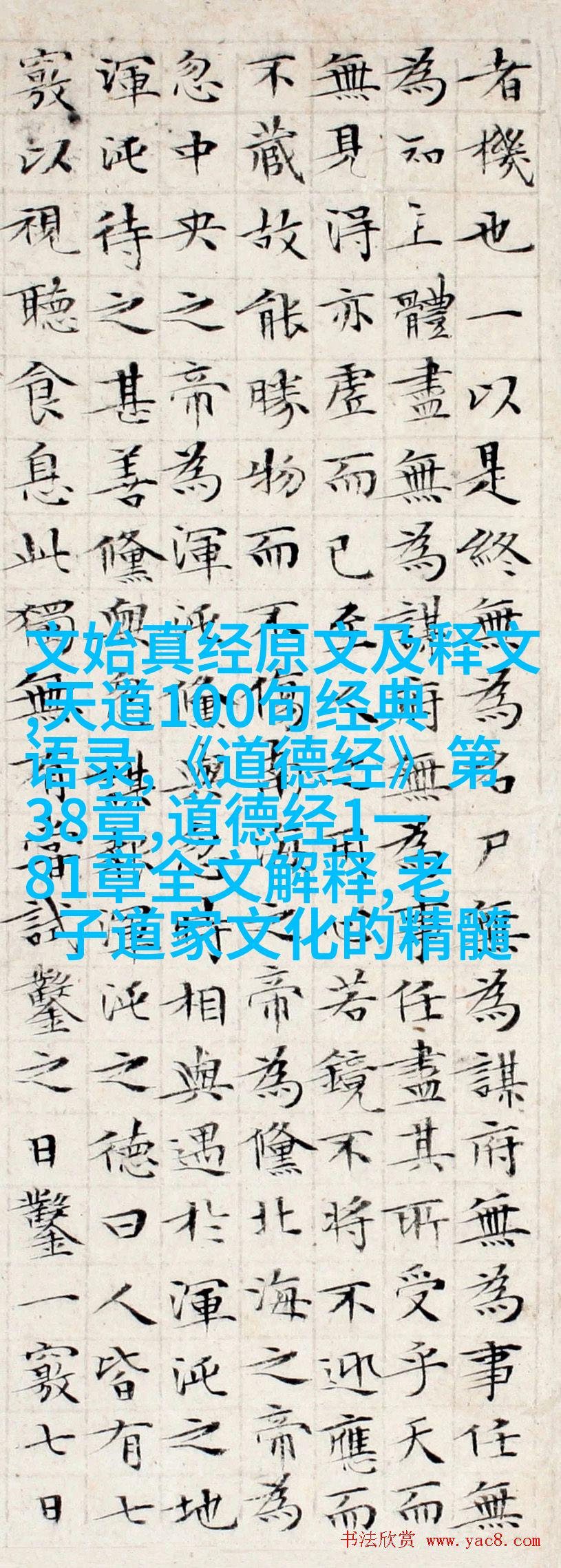

总结起来,《道德经》是一部充满智慧、富含哲理的小册子,它通过简单易懂的手法传递出丰富多彩的地球文化遗产给予后世留念。这部作品因其广泛适用于现代生活中的各种情况,被誉为全球最伟大的文本之一。如果你想要了解更多关于古典文学、中医药科学,或许还包括其他任何领域,您一定会发现,无数人依然源自此书找到答案,为他们提供方向,让他们更加清晰地面向未来的旅程走去。

随着时间流逝,这本书一直伴随着人类文明演变,其影响力遍布东方各民族文化体系,每一次翻阅都仿佛触摸到了历史沉淀下的智慧泉源。当我们试图从现代科技日新月异背景下来重新审视这样一部悠久已久的文献时,那么就会发现,无论时代怎样变迁,其蕴含的普遍价值观还是那么令人敬佩。

因此,当你步入这样的知识殿堂,你将遇见无数无法预测的情况,同时也有机会体验到一种让你意识到过去便存在于现在中的特殊感觉—那就是你们今天做的事情是否符合那些永恒不变的事实原则?