宗教中的概念与日常实践相比无為無不為又有何不同

宗教中的概念与日常实践相比,'无為無不為'又有何不同?

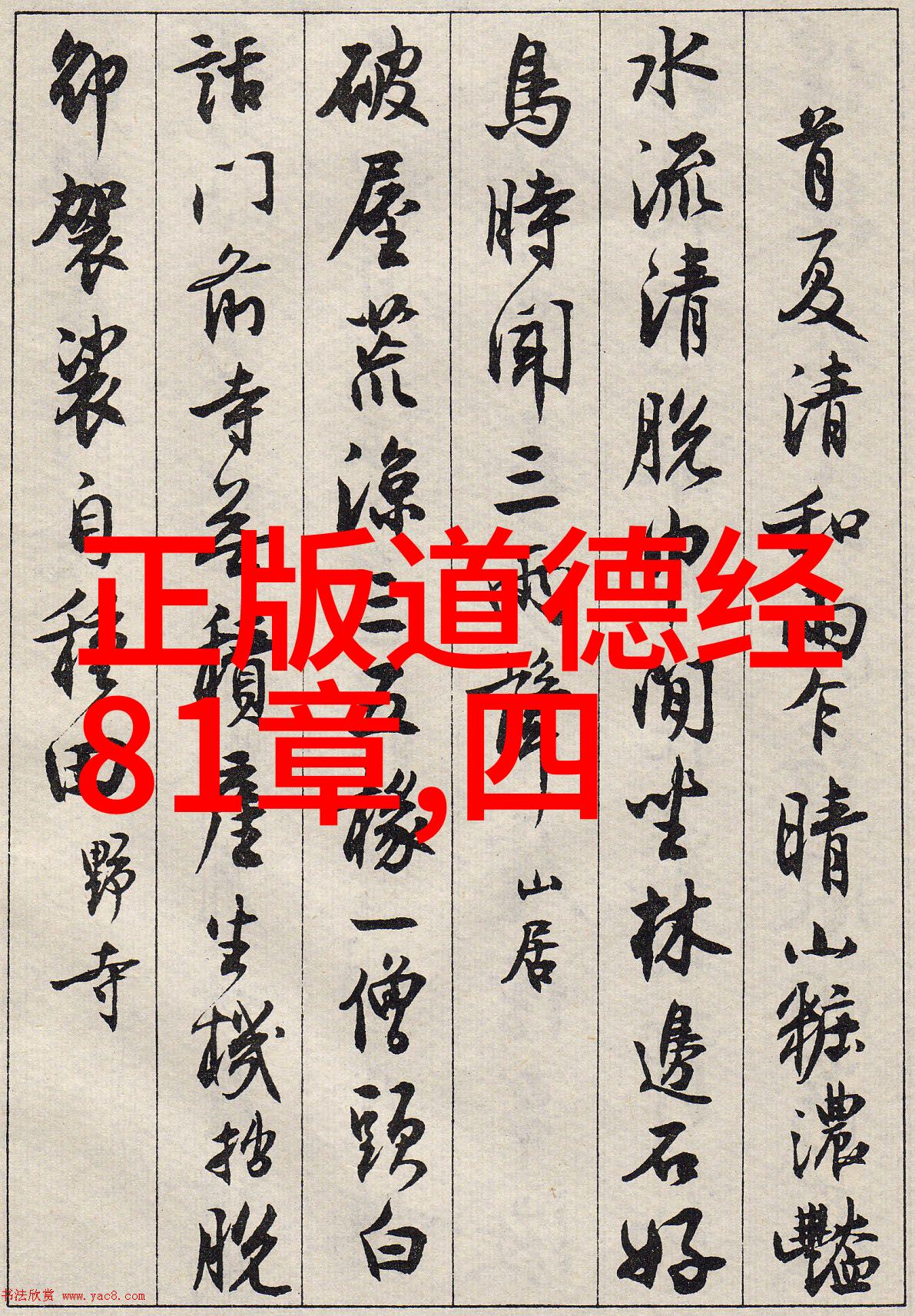

在探讨“无为无不为”这一概念时,我们首先需要了解它所蕴含的深刻意义。这一思想源自中国古代哲学,尤其是道家思想中对自然和谐共生的一种理解。简单来说,“无为”意味着顺应自然,不强求,也不主动干预,而是通过内心的平静与智慧来引导外在世界。

宗教中的概念与日常实践相比,'无為無不為'又有何不同?

一、宗教中的"无为"

在不同的宗教体系中,“无为”的概念往往被赋予了不同的意义,但它们通常都包含了一种超越物质世界的态度。例如,在佛教中,追求涅槃(涅槃即解脱)就是一种“无为”的状态,它要求信徒放下欲望、贪婪和执著,以达到精神上的解脱。在基督教中,耶稣提倡的是爱的原则,即爱人如同爱自己,这也是一种高级的“无为”,因为它要求人们放下个人利益,服务于他人。

二、日常生活中的"无为"

然而,在日常生活中,“无为”却经常被误解成消极或缺乏行动力。人们认为,要成功,就必须不断努力工作,不懈地追求目标。而实际上,这种想法可能会导致压力过大,最终反而影响到个人的健康和幸福感。“真理之所以叫真理,是因为它永远存在;而非真理之所以叫非真理,是因为它随时间而变。”这是《道德经》里的一句名言,它表达了一个观点:真正重要的是坚持正确的事物,而不是为了实现某些具体目标而付出巨大的努力。

三、“以身作则”

在中国传统文化中,“以身作则”是一种体现“有作为”的方式。这种做法要求个人以自己的行为来影响周围的人,让他们通过榜样的力量来改变自己。在这个过程中,如果我们能够恰当地运用“有作为”,那么我们的行为就能产生积极效应,同时避免了过度干预,从而实现了一种平衡状态。这正是孔子提倡的人格魅力,即通过自身的品德去感化他人,而不是强迫他们接受自己的观点。

四、“知行合一”

最后,我们还需要考虑到知行合一这一基本原则。在这里,“知”指的是知识和理解,而“行”指的是实际操作。如果我们仅仅停留在理论层面,对待问题采取局部或者片面的解决方法,那么即使我们进行了很多活动,也无法达到真正有效率的地步,因为这些行动可能并没有针对性或深度。而如果我们能够将知识转化成实际行动,并且保持这种行动符合道德标准,那么这才是真正体现了“知行合一”。

综上所述,无论是在宗教领域还是在日常生活中,“未曾施展任何势力的势力乃至最伟大的胜利”。这种认识鼓励人们寻找更内省,更简洁更直接的手段去处理问题,而不是依赖外部力量或技术手段。此外,由于人类社会不断进步,因此适应变化也是实现这一策略的一个关键方面。总结来说,无论你选择什么样的道路,只要你的心灵清净,没有私心杂念,你就会找到通向天国之门的钥匙——这便是我想要分享给你们的心得吧!