孙大师的道德之谜揭开老子背后的真相

孙大师的道德之谜:揭开“老子”背后的真相

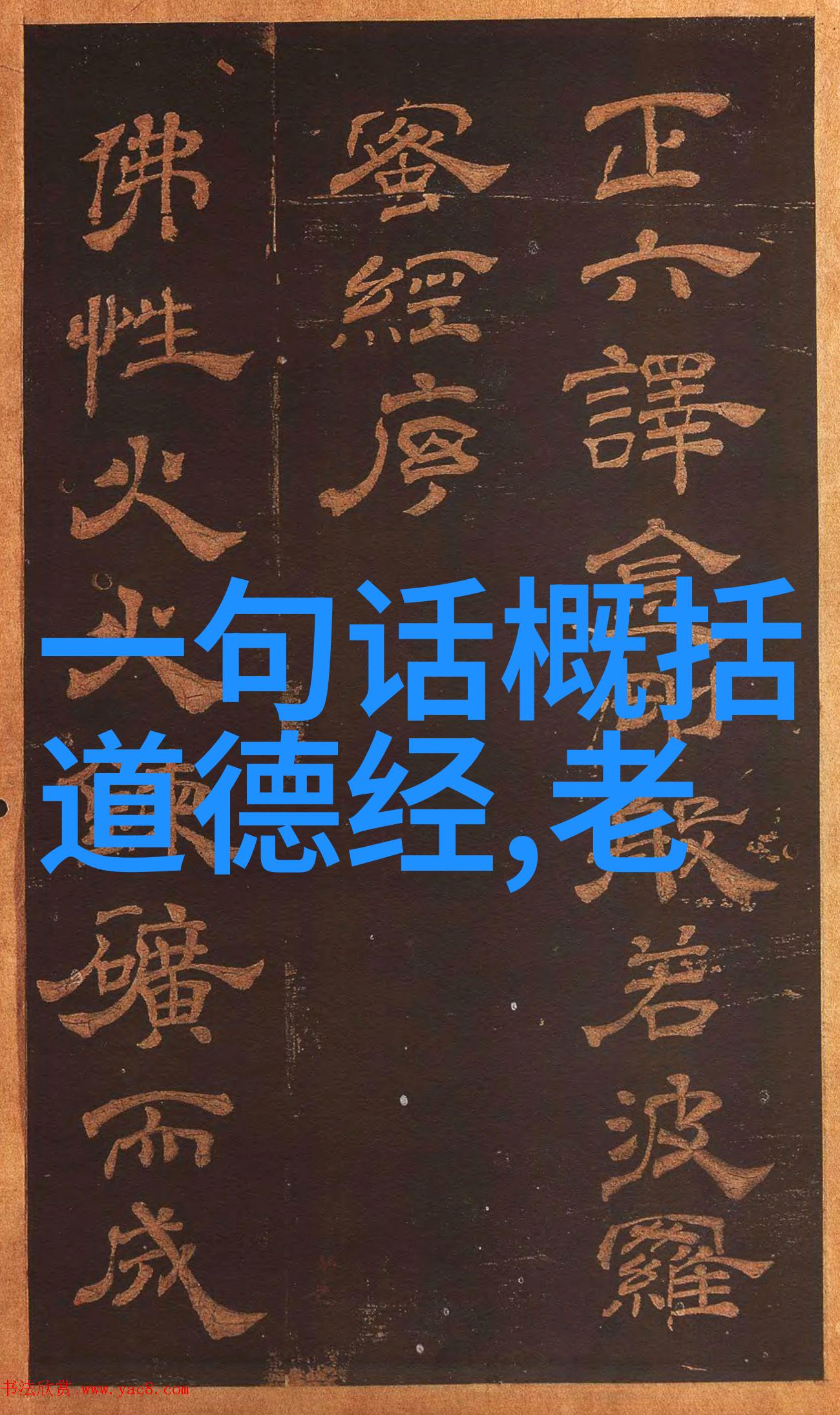

在中国文化中,道德经被广泛认为是儒家思想的重要组成部分,甚至有时被视为哲学的圣典。然而,在近年来,一位名叫孙得一的人声称这部著作可能是由一个骗子所创造,这个说法引起了公众对古代文献真实性的质疑。那么,我们应该如何看待这一论点呢?

历史背景

在讨论孙得一关于《道德经》的观点之前,我们需要先了解这本书的历史背景。在商鞅变法期间,由于战乱和社会动荡,《道德经》作为一种智慧与哲理的集结,被传颂于民间。它以简洁明快、易懂易记而受到人们喜爱。

文本分析

从文字分析上来看,《道德经》中的语言简练、意境深远,但也存在一些难以理解的地方。这正如现代学者所说的,“老子的言辞虽简,其旨则深”,这种表面简单实际蕴含着丰富内涵。

编纂时间问题

《道德经》的编纂时间是一个争议性的话题,有些学者认为它是在战国末期或者更晚的时候才逐渐形成的一部作品,而不是像孙得一所说的那样的早期作品。但即便如此,这并不足以证明其非真假,因为许多古籍都有后人补充或修改的情况。

文化意义与影响力

无论《道德经》是否出自某个具体人物之手,它在中国文化史上的地位和影响力是不容忽视的。它不仅指导了诸多政治家和思想家的行为,而且成为了一种生活态度和智慧传承的手段。在不同的时代,它都能够找到适合自己的解释和应用方式。

信仰与批判精神

对于这样的争议,既不能完全接受,也不能完全否定。我们应该保持开放的心态,对于所有历史事物进行科学研究,同时也要尊重人们对于这些事物持有的信仰。如果我们总是怀疑一切,那么我们的知识体系将会变得空洞;如果我们盲目相信一切,那么我们的思维将会停滞不前。

综上所述,即使孙得一提出《道德经》可能是一部伪作,但这个说法并不能轻易改变我们对这部作品的地位及其对中国文化发展产生的深远影响。不管其作者是否真的存在过,只要这个文本能够启迪人心、指引人生,那么它就已经完成了作为文学宝库中不可或缺的一份子的职责。而真正的问题应放在探究如何更好地理解这份珍贵遗产,以及如何让其继续发挥作用,以满足不断变化着世界各地人民需求的心灵追求。