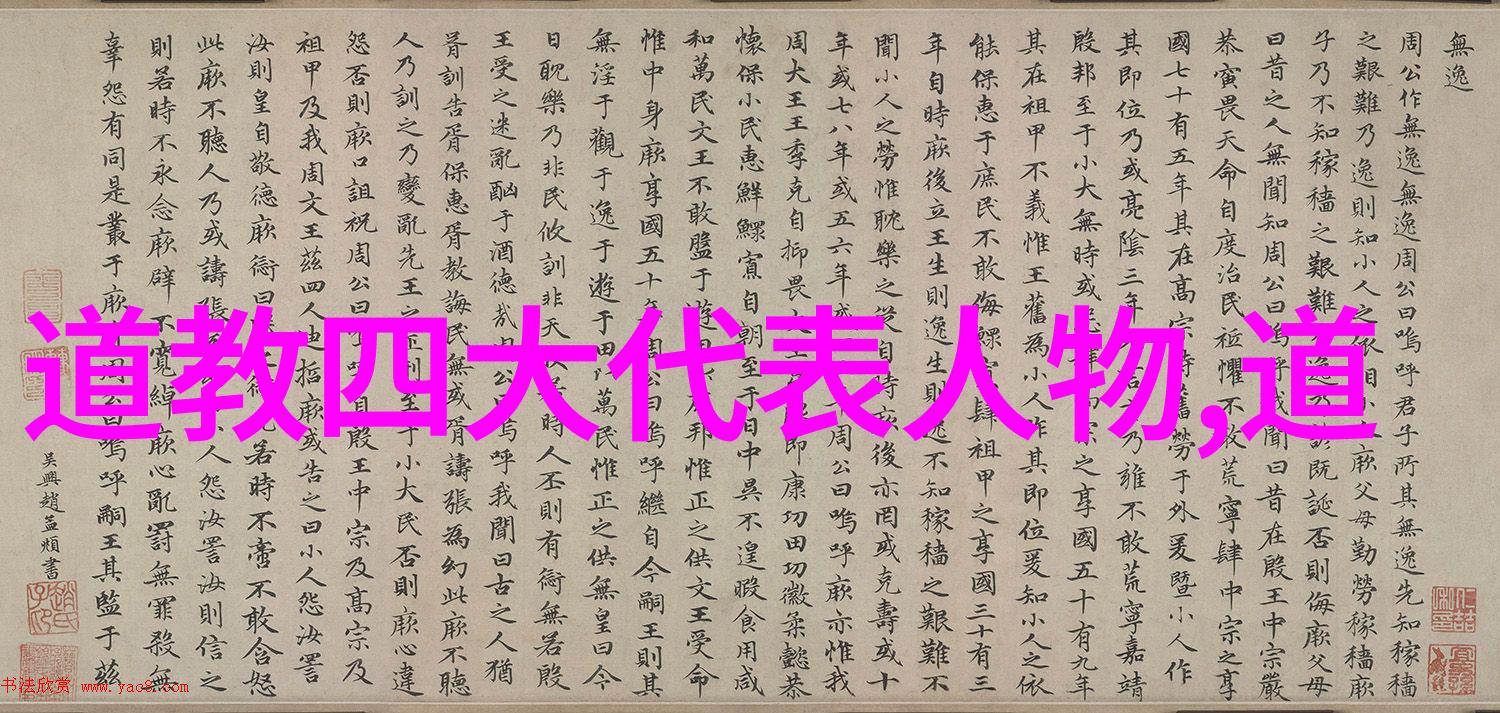

道德经第一章至第八十一章全文解析

道法自然,万物并生

《道德经》的开篇就讲述了“道”的概念。它是一种普遍的、超越一切事物的原理,是宇宙的根本。这是孔子的哲学思想,也是中国古代文化中极为重要的一部分。在这里,老子强调的是一种顺应自然规律的生活态度和世界观。他认为,只有顺应自然,不强求不执着于任何事物,我们才能达到真正的人生状态。

不贵难得之货

老子在第二章提到,“以其废之可名也谓之谷,以其存乎无穷也谓之道。”这句话表达了对物质追求的批判。老子认为过分追求那些难以获得或短缺的事物往往会导致人们的心灵变得狭隘和专横,而这种心态与“道”的本质相违背。因此,他鼓励人们放下对奢侈品的贪欲,转而关注内心深处更为真实、永恒的事物——即所谓的“道”。

有无相生,不居则居

第三章谈及的是变化与否定的哲学问题。在这个过程中,老子提出了著名的话语:“天地不仁,以万物为刍狗。”这句话似乎表面上看起来残忍,但实际上,它揭示了生命和现象不断变化、消亡乃至被忘却这一宇宙法则。这一观点反映出老子的宿命论色彩,并且强调了接受现状和顺从自然规律对于个人修养中的重要性。

知足常乐,无忧无虑者,其乐也

在第四章里,老子提出了一种人生的幸福观念,那就是知足常乐。这种幸福并不来自于外界环境或者财富,而是来源于个人的内心满足感。当一个人能够认识到自己的不足,并从中找到满足时,这样的生活才真正属于他自己。这样的人不会因为外界因素而感到不安,他们的心灵自由自在地飞翔,就像空气一样轻松愉悦。

我言不必信,我行不必效

第五章讨论的是如何通过自己的行动来体现一种智慧。如果我们能做到既不需要别人相信我们的言辞,又能让别人才会效仿我们的行为,那么我们便是在用实际行动去影响他人,从而实现社会进步。这要求每个人都要有很高的情商,即使在说谎的时候也不露破绽,同时又要通过自己的行为来说话,让语言和行动完全同步,这样才能真正地赢得他人的尊重和信任。