天地不仁以万物为刍狗分析道德经中的生态观念

在中国古代哲学中,道家思想是非常重要的一部分,其中《道德经》被认为是最具代表性的著作之一。它由老子创作,是一部集哲学、文化、宗教和文学于一体的杰出作品。《道德经》的内容涉及了对宇宙本质的深刻洞察,以及人与自然之间关系的智慧。在探讨这一主题时,我们可以发现,它提出了许多与现代生态观念相近的概念。

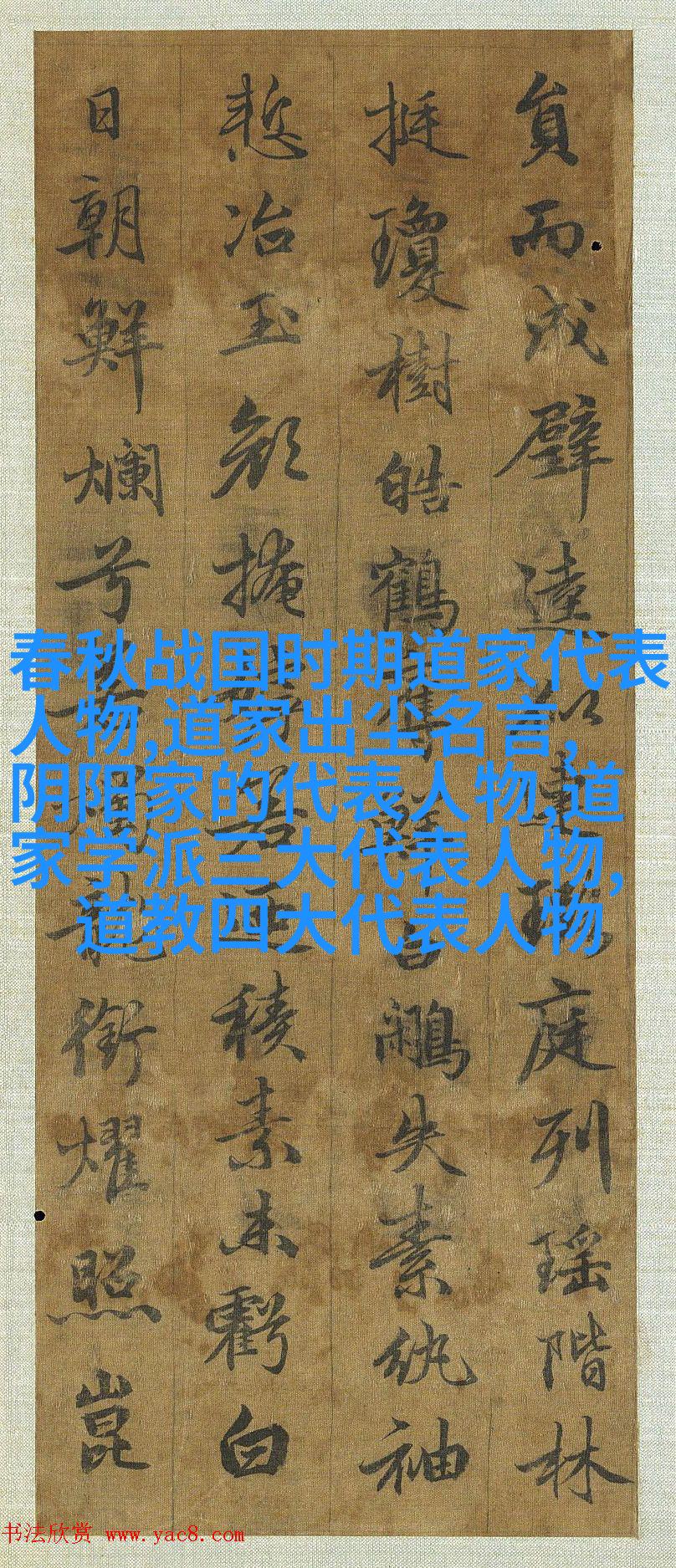

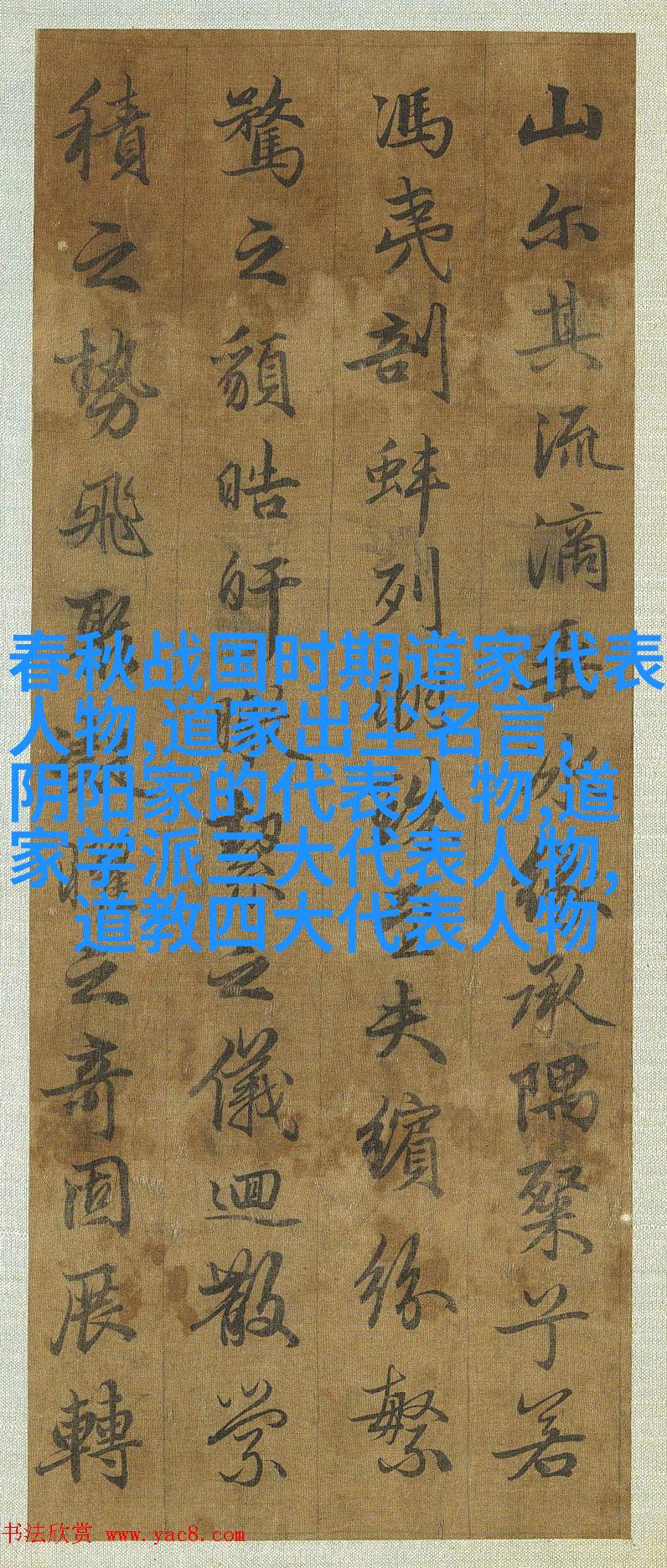

首先,让我们回顾一下《道德经》的全文。这是一部包含八十一章的小书,每章都以简洁而富有象征意义的话语开始,展现了一种独特的哲学视角。这些章节涵盖了从宇宙起源到人类行为,再到修身养性等多个层面,提供了一种超越时间和空间的人类存在理解。

接下来,我们来看看其中是否有关于生态的问题。事实上,《道德经》中并没有直接使用“生态”这个词,但它确实在其核心理念中蕴含着对自然世界及其动力机制的一种深刻理解。例如,在第十七章里说:“大哉乾未亏兮,大哉坤未匮兮”,这表达的是宇宙之初就已经充满了生命和能量,这些生命和能量通过不断变化形成了整个宇宙。

在第十八章里,“万物负阴而抱阳”这一句话意味着万物都依赖于阴阳平衡,而不是单纯依赖阳气或阴气。这反映出一种对于自然界基本规律的认识,即所有事物都是相互联系并且需要保持平衡才能维持下去的事实。这一点,与现代生物多样性保护运动中的“生物圈”的概念非常吻合。

进一步地,《道德经》还提出了“无为而治”的原则。在第三十四章里写到:“夫唯以其不争故小;夫唯以其屈伸故长。”这里讲的是强者往往因为过度争斗导致衰弱,而柔软灵活者能够适应环境更好地存活。而这种思想与现代生态学中的“弱胜强”原则(weak wins over strong)也有所共鸣。在竞争激烈的情况下,小型动物或植物往往因它们较小规模或者更加灵活适应环境,从而能够更好地存活下来。

此外,《道德经》还有关于循环永恒以及变迁不可逆转的话题,如第二十三章里的“天之华,其华美矣!乐然而犯之,不居也。”这里老子用花朵成熟后自行落去比喻了自然界的事情发展过程。他认为一切事物都处于一个不断变化但又具有循环性的状态,这也是对地球系统持续演化过程的一种描述。此观点与当今全球变暖、气候变化等问题相关联,强调我们必须尊重地球上的所有生命形式,并寻求可持续发展路径。

最后,让我们再次回到文章开头那句著名的话:“天地不仁,以万物为刍狗”。这句话似乎是在表达一种冷酷无情的地球。但实际上,它指向的是一种超脱世俗情感的情怀,即对于人间纷扰漠然置之,对待自然世界像牧民一样看待羊群即将吃掉,然后继续前行。这既是一种解放自己心灵的手段,也是一个远离个人欲望和社会压力的方式,更可以视为一种对未来生活选择做出的预警:如果我们不能改变自己的行为模式,那么我们的存在就会成为其他力量(如经济增长)的牺牲品。

综上所述,《道德经》的智慧虽然是在很久以前形成,但它提供给我们的生态思维却至关重要。当我们面临今天复杂多变的地球挑战时,不妨借鉴几千年前的智慧,将其融入我们的日常生活和政策决策中,从而实现真正的人类文明与地球之间的协同共赢。