道德经第三章天地不仁以万物为刍狗

道德经第三章:天地不仁,以万物为刍狗

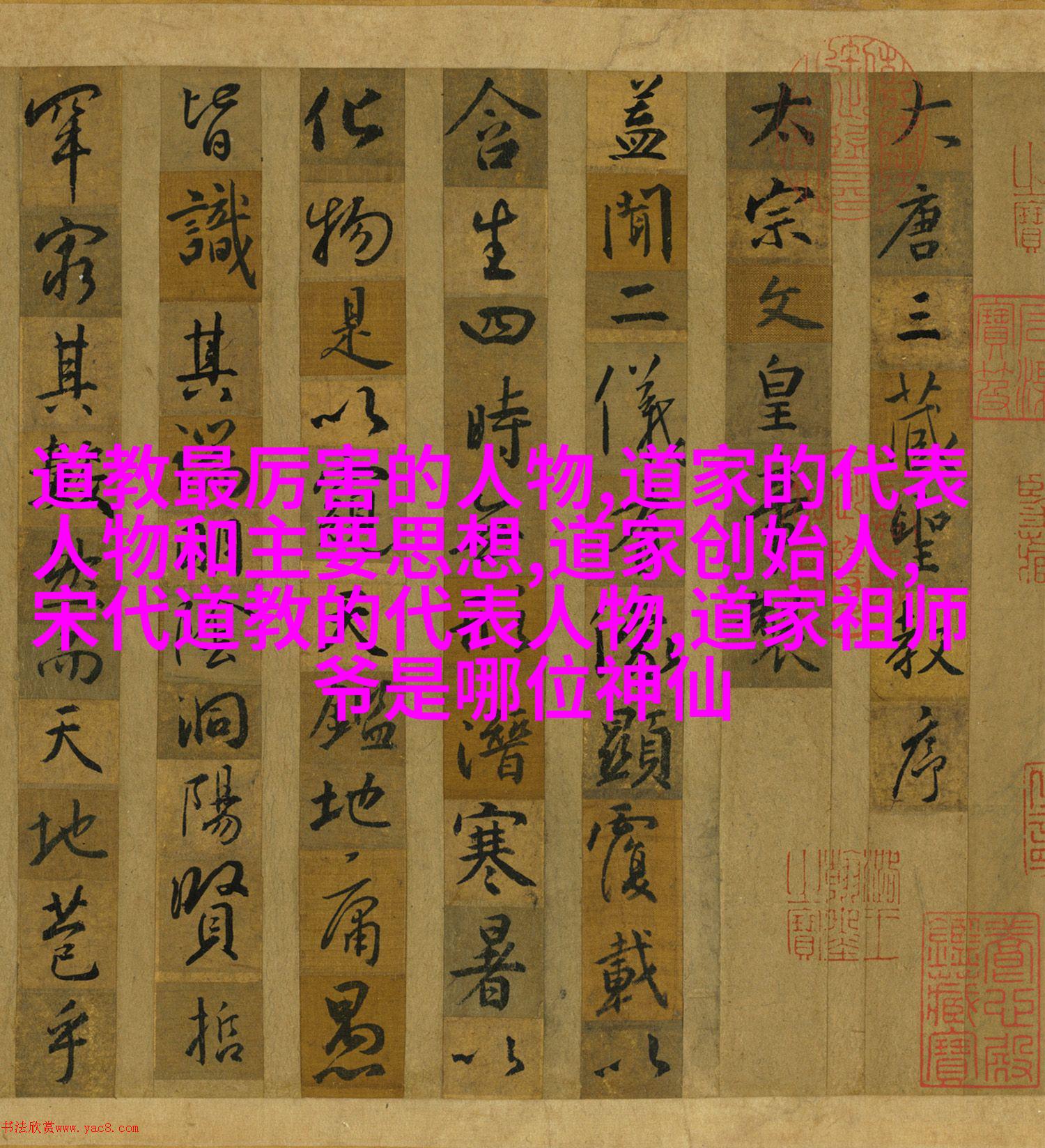

在中国古代哲学中,道德经是被认为是最早的哲学著作之一,由老子所著。它以简洁而深邃的语言,阐述了“道”的概念,以及如何通过顺应自然规律来达到内心的平和与外界的和谐。这本书共有81章,每一章都蕴含着深刻的人生智慧。在第3章中,我们可以看到老子对宇宙秩序以及人与自然关系的一种独特观点。

"天地不仁,以万物为刍狗"这句话表达了一种看似残酷、无情却又实际存在于大自然中的现象。这里面的“天地”指的是宇宙或自然,而“不仁”则意味着没有人的感情或者伦理标准去指导其行为,“刍狗”则是一个比喻,用来形容那些被无情利用并且迅速丧失生命价值的事物。在这个语境下,老子强调的是一个事实,即在自然界中,不论生物还是其他形式的事物,都会因为某些原因而消亡,这是一种不可避免、不断循环发生的事情。

这种观念在现代社会中也许听起来有些残忍,但从一种更广阔的视角来看,它反映了一个重要的事实——地球上的资源是有限且可再生的。我们人类虽然拥有高度发达的技术,但是我们的生活方式依然严重影响着环境,也就是说,我们对待地球就像刍狗一样,将其当作可以随意利用然后丢弃的地方。这种态度导致了全球性的环境问题,如气候变化、生物多样性减少等,这些都是人类自食其果的情况。

此外,“天地不仁,以万物为刍狗”的思想还能引起人们对于生命短暂性和无常性的思考。当我们站在山巅俯瞰时,或是在夜晚仰望星空,都难免会感受到生命之短暂和世界之巨大。不仅如此,当我们面临困境或失败时,这句名言也提醒我们要有适应变动的心态,因为一切皆有终结,有起必有落,是生活的一部分也是宇宙运行规律的一环。

然而,并非所有读者都会接受这样的观点,有一些可能会感到沮丧甚至绝望。但正如《道德经》第一到八十一章所展示出的智慧那样,从另一个角度考虑:“无为而治”,即顺应自然,不强求改变事物本身,只需调整自己的态度与行为。此法旨在减少冲突,实现个人与他人之间以及个人与环境之间真正意义上的和谐相处。

总结来说,《道德经》的第三章向我们展现了一幅关于宇宙运转和生命存续状态的大画卷,在其中每个元素都扮演着自己角色,无论是充满活力的生命体还是已逝去的遗体,它们都只是整个大舞台上的一段旋律。而作为这一切的大师——老子,他用极简主义的手法表达出了一套深远的人生哲学,让后世千百年来的读者不断探索其中奥秘并借以修养自己的心灵。