黄庭坚诗歌中的道家哲思

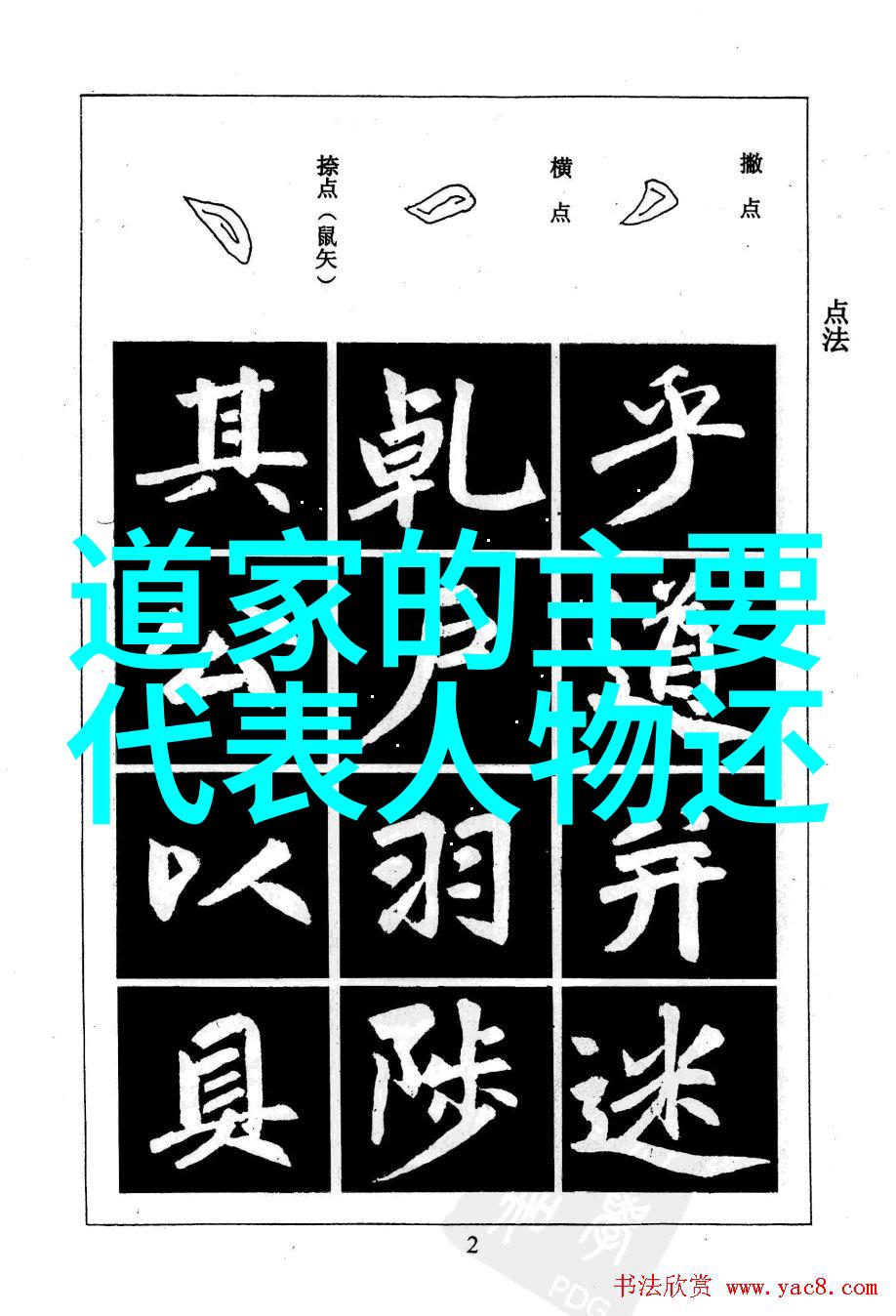

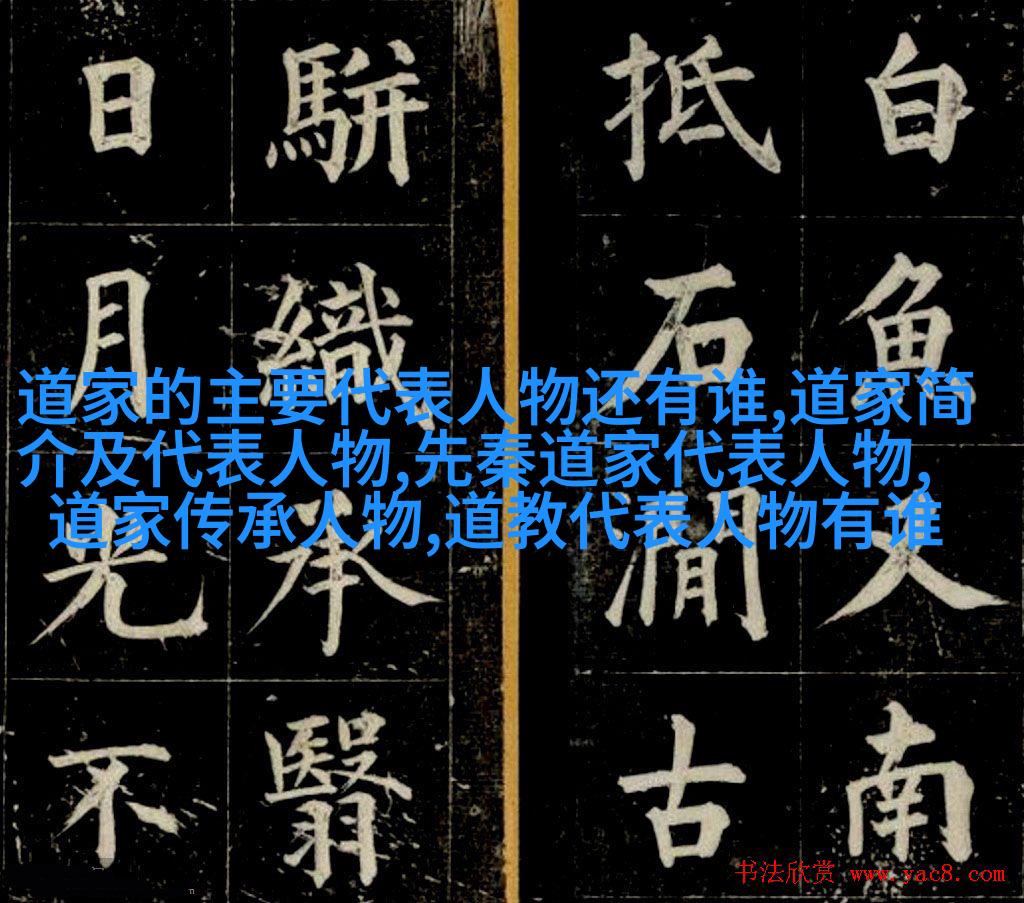

黄庭坚(1020年-1105年),北宋时期的书法家、画家、文学家和政治人物。他在中国文化史上占有重要地位,尤其是在书法艺术方面,他的“青藤行书”、“草书”等风格影响深远。然而,除了他的艺术成就之外,黄庭坚在文学创作中也融入了道家的哲学思想,这一点通过他的一些诗作得以体现。

一、引言

黄庭坚作为一个多才多艺的人物,其作品跨越了绘画、书法与文学这三大领域。在他的诗歌中,我们可以找到对道家的思考和追求。这里,我们将探讨黄庭坚诗歌中的道家哲思,以及这些思想是如何体现在他的作品中的。

二、自然观念与“无为而治”

在古代中国,“天人合一”的概念是由儒学与道家共同构建的,它强调人的行为应符合自然规律,不应该强行改变自然。这种观念体现在黄庭江的诗歌中,如《山水田园赋》:“不负山川任我用,无拘网罗兼四方。”这里,“不负山川”表达了他对自然顺应的心态,而“任我用,无拘网罗兼四方”,则显示出一种放松自如,与天地和谐相处的心境。这反映了一种“无为而治”的理念,即人们应当顺应自然规律,不要试图去改变或控制它。

三、内心世界与“虚无主义”

另外,在一些情感较深沉的情景下,黄庭江也展现了一种内心世界的宁静与超脱,如《秋夜游》:“客愁梦断西楼空,此去何处寻芳草?”这里所表达的是一种超脱世俗烦恼,对未来没有太多期待,只想随性飘荡,这正是道家的虚无主义精神的一种表现。

四、生活态度与“淡泊明志”

对于生活态度,黄庭江倡导一种淡泊明志的生活方式,如《别后》:“寂寞千里足,一剑独舞寒。”这种淡泊并不是消极避世,而是一种清醒认识到生命有限,因此要保持清净的心灵,以便于更好地投身于事业或爱情之中。这也是典型的道家的修养状态之一——即使面对繁忙纷扰,也能保持内心平静,从容不迫。

五、结语

总结来说,黄庭江在其诗歌创作中融入了许多道家的哲学思想,如顺应自然、“无为而治”,以及超脱世俗烦恼等。他通过这样的思考来塑造自己的文人气质,使自己成为那个时代最具代表性的文人之一。而这些思想至今仍然具有启发作用,让我们从它们中学会如何更好地理解这个世界,并且找到属于我们的位置。