道德经的智慧与佛家般若的光辉道家和佛家代表人物对话录

道家和佛家的智慧相通,代表人物的思想对后世影响深远。以下六点论述了两者之间的联系与区别,以及他们对人类文化和哲学的贡献。

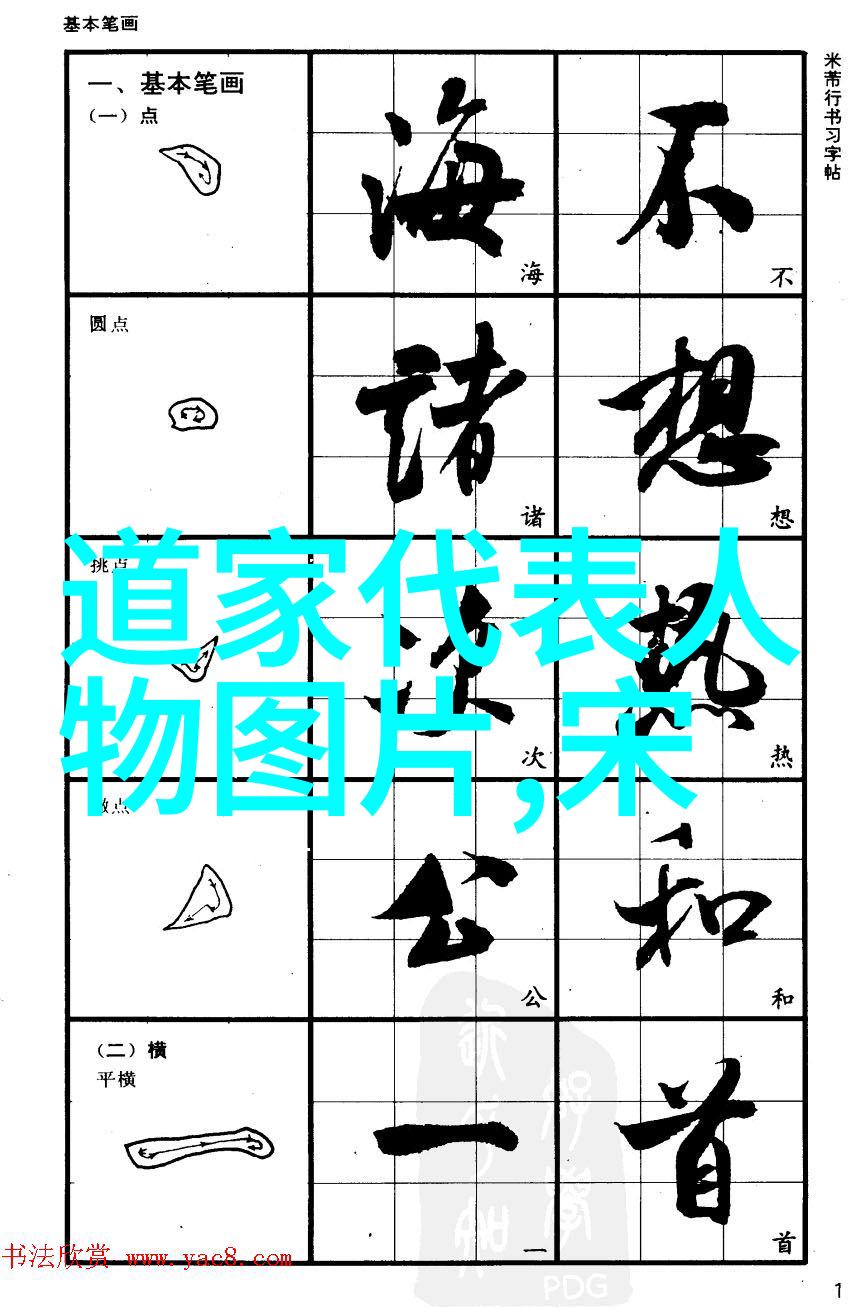

道德经与般若心地

道家代表人物庄子提出的“无为而治”,与佛家代表人物释迦牟尼提出的“般若波罗蜜多”相似,都强调内省和超越物欲。通过这种方式,人们可以达到精神上的解脱,理解世界本质。

道法自然与因缘生灭

庄子的“道法自然”理论,与佛教中的“因缘生灭”观念有着共同之处。在这两个理论中,都认为事物是由自然规律或因果关系所驱动,不受人为意志控制。这促使人们认识到世界的客观性和变化性。

无我之境界与空性悟透

在道家中,无我是一个核心概念,而在佛教中,这被称作空性(Shunyata)。庄子主张无我的境界,使人们摆脱自我中心,从而达到一种更高层次的心灵自由。而释迦牟尼则通过禅修悟透空性的真理,让人看破一切幻觉。

和谐共存与菩萨行愿

道家的理想社会是人的天然状态,即每个人都能按照自己的本性生活。在此基础上,成就一个没有争斗、人人平等的社会。而佛教中的菩萨行愿,则是为了帮助他人解脱痛苦,最终实现个体解脱并带来集体幸福。

自然哲学与宇宙观

庄子的自然哲学探讨了万物的一致性和相互依赖,而在佛教中,这一思想同样存在于宇宙观里。从宏大的宇宙视角出发,他们都试图揭示生命间连接以及事物内在的一致性,从而引导人们走向更深刻的人生理解。

修身齐家治国平天下

最后,在修身、齐家、治国、平天下的过程中,道家强调顺应自然,而佛教则倡导慈悲为怀。这些都是为了实现一个更加完美的人类社会,其中每个人都能找到自己的位置,并以此作为追求终极目标的手段。