无为之治探索古代哲学与现代管理理念的交汇

无为之治:探索古代哲学与现代管理理念的交汇

在众多的治国理政方式中,“无为之治”这一概念因其深邃而被人们广泛关注。它源远流长,跨越了时间和空间,从古代哲学到现代管理,都有着不同的理解和实践。以下,我们将对“无为之治”的内涵进行深入探讨,并试图寻找其在当今社会中的应用价值。

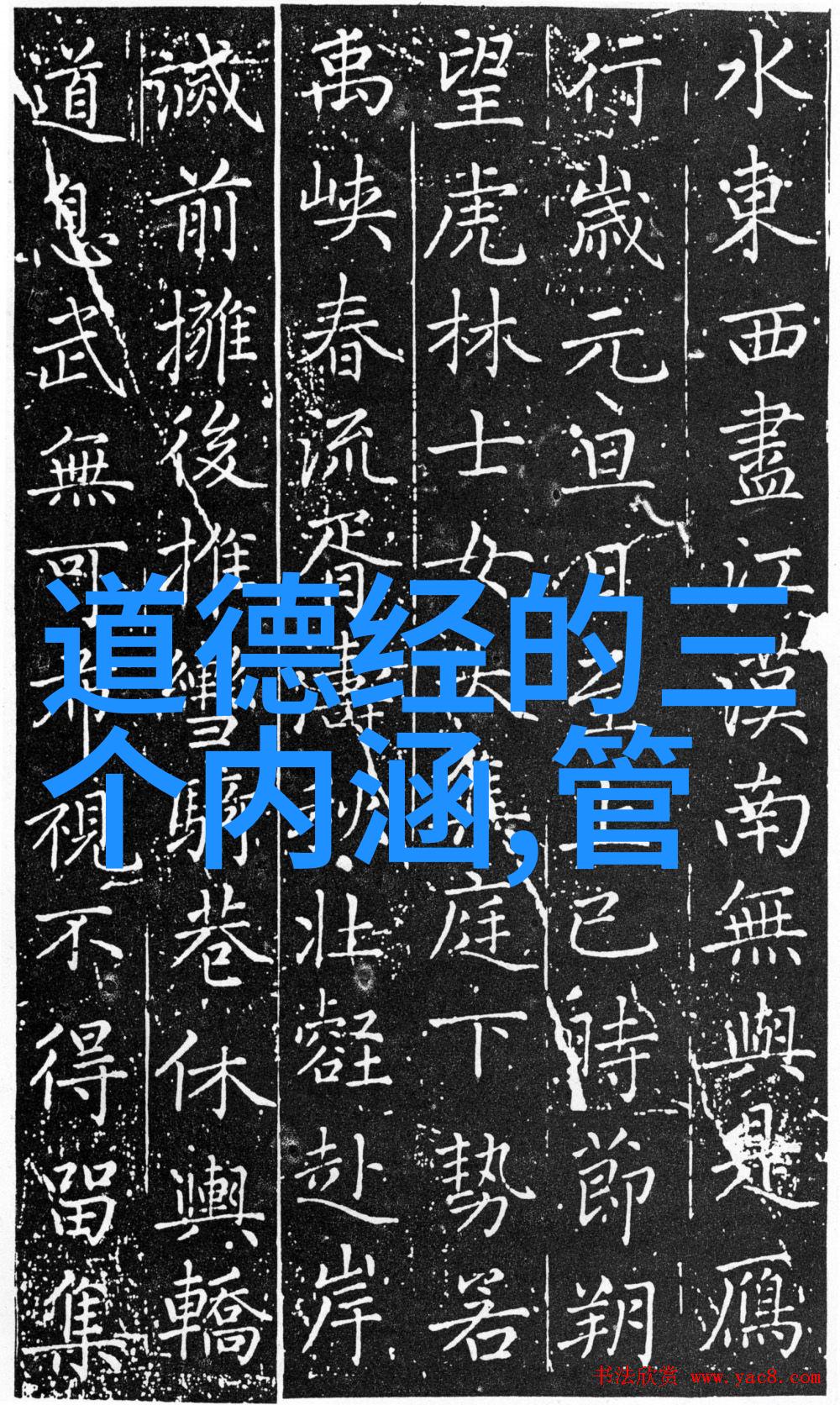

无为之治的起源与内涵

《道德经》中提到:“道常无為,而善得無為者也。”这句话体现了“无为”作为一种高层次的人生态度和政治理念。在中国传统文化中,无为并不意味着不作为,而是指做事要顺应自然规律,不强求自己的意志,不干预天然界限以内的事物,让万物自发地达到平衡。这是一种极富智慧的行为准则,它鼓励人们通过少量、简便的手段来实现最大的效果。

古代哲学中的无为思想

从儒家、道家到佛教,每个哲学体系都有关于“无为”的不同理解。例如,儒家强调君子应该具有宽厚仁爱的心胸,能够适时施予帮助而不求回报;道家则主张顺应自然,避免人力过度干预;佛教提倡放下私欲,以超脱世间烦恼达到解脱。这些思想虽然表面上看似简单,但蕴含着深刻的人生智慧和社会责任感。

现代管理中的隐性规则

在现代企业管理领域,“隐性规则”或称“组织文化”,也是一个重要的话题。这些是未正式写明但普遍遵守的行为准则,它们可以促进团队协作,提高效率。在某种程度上,可以说,这些隐性规则就是一种“无为”的体现,因为它们通常不是由单一领导者的命令所推行,而是在员工之间形成的一种共识。

无为与现代组织理论

斯密经济学认为市场通过价格机制自动调整供需关系,是一种最优化资源配置方式。而马克思主义认为生产资料公有化,即政府直接控制生产资料,可以避免资本家的剥削,使得生产更趋向于公平。此外,还有一些组织理论如边际效用法则、利益相关者权益等,也都是基于资源有限的情况下如何合理分配以最大化总效用的原理设计出来的,这些都可以看作是对如何在相对较小范围内实施有效管理的一种尝试。

应用场景分析

那么,在哪些具体场景下我们可以看到“无为之治”的运用呢?首先,在公共服务领域,比如教育医疗卫生等,由于资金有限,因此需要精细规划,以确保每一笔投资都能产生最大可能的社会效益。这就要求决策者具备一定的战略眼光,用最少的人力物力去达成目标,就像水滴石穿一样慢慢积累影响力。

其次,在环境保护方面,无论是在国际还是国内层面,都需要采取措施减少人类活动对环境造成破坏。这就要求政策制定者考虑长远利益,不追求短期的小利益,最终导致可持续发展。

最后,在信息时代背景下的网络安全问题,也需要采用类似手段,即通过设立标准规范以及引导用户自我监管,让互联网平台健康稳定运行,同时防止各种网络攻击事件发生。

结语:转型期重构认识

随着全球变革加速,我们正处于一个历史性的转型期。在这个过程中,“无 为 之 治”不仅是一个静态状态,更是一个动态过程。它要求我们不断学习、思考,并将这种精神实践于日常生活乃至国家治理中。不断创新,将古老智慧融入新时代需求,与此同时,要根据新的挑战和机遇不断更新我们的认知模式,使得“没有行动也能行动起来”。

综上所述,“无 为 之 治”并非过去的事情,它是一套对于未来充满希望且充满挑战的大前端思维框架,其核心价值观仍然值得我们今天去思考去实践去传承下去。在这个快速变化世界里,我们是否愿意借鉴过去,为未来提供更多可能性?