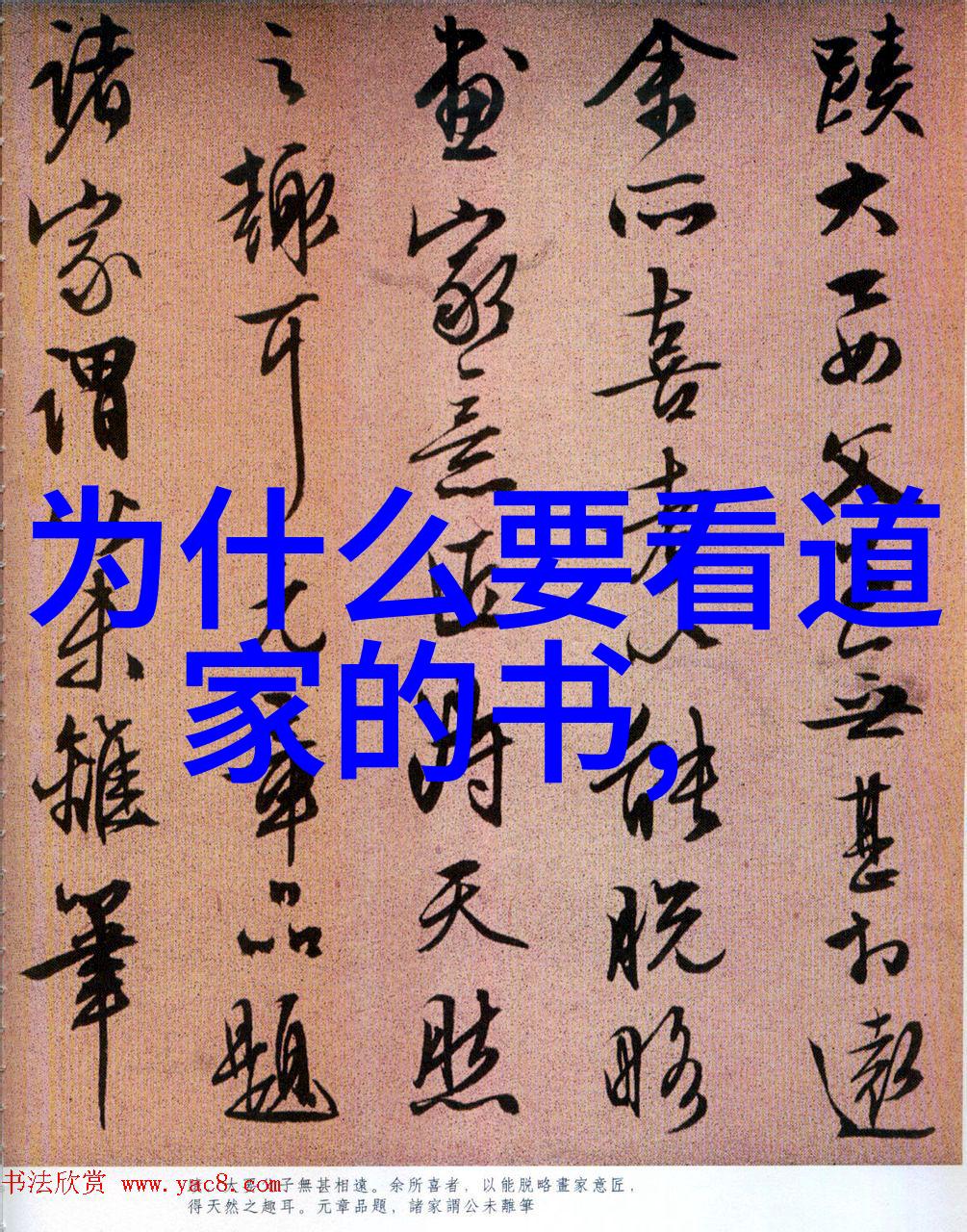

道家婚书研究探索古代道教婚姻伦理与仪式的文化内涵

一、引言

在中国古代,婚姻制度不仅是社会经济关系的体现,也是宗族血缘和文化传承的重要载体。道家婚书作为一种特殊形式的婚约文本,它不仅记录了夫妻双方之间的法律关系,更深层次地反映了当时道教思想对家庭伦理和社会秩序影响。

二、道家婚书的概念与特点

道家婚书通常指的是在中国古代,尤其是东汉末年至五代期间,由于战乱频发、政治动荡,人们开始寻求稳定之外的一种精神寄托,那就是归向自然宇宙之中的平静生活态度。这时候,许多人转而信仰 道家的哲学思想,而他们所进行的一些仪式活动中,就包括了一些特别意义上的结盟或配偶行为,这些行为便被称为“合配”或“配偶”。

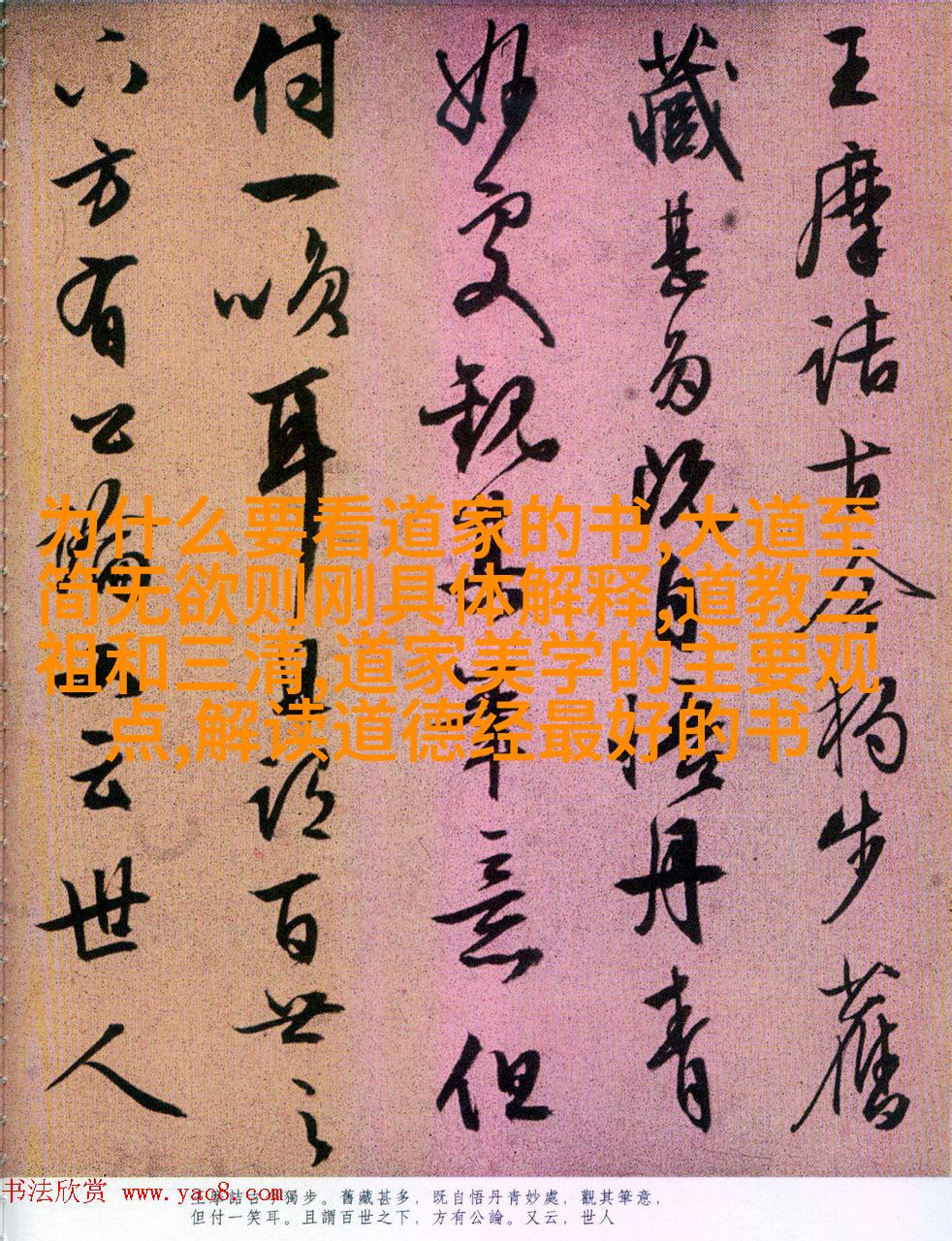

三、道家的婚姻观念

从历史文献来看,早期儒家强调男女同姓同族,不同门派不同姓氏之间通妻通妾,这种观念导致了严格的封建家族结构。而相对于儒家的这种血统主义,本土化的人类社会则形成了一套更加宽容开放的人际关系模式。在这个过程中, 道家的修炼者们提倡超越世俗界限,以内心之真实为基础建立起人际关系,他们认为夫妻应该以诚相待,以此来实现个人修行与家庭幸福共存。

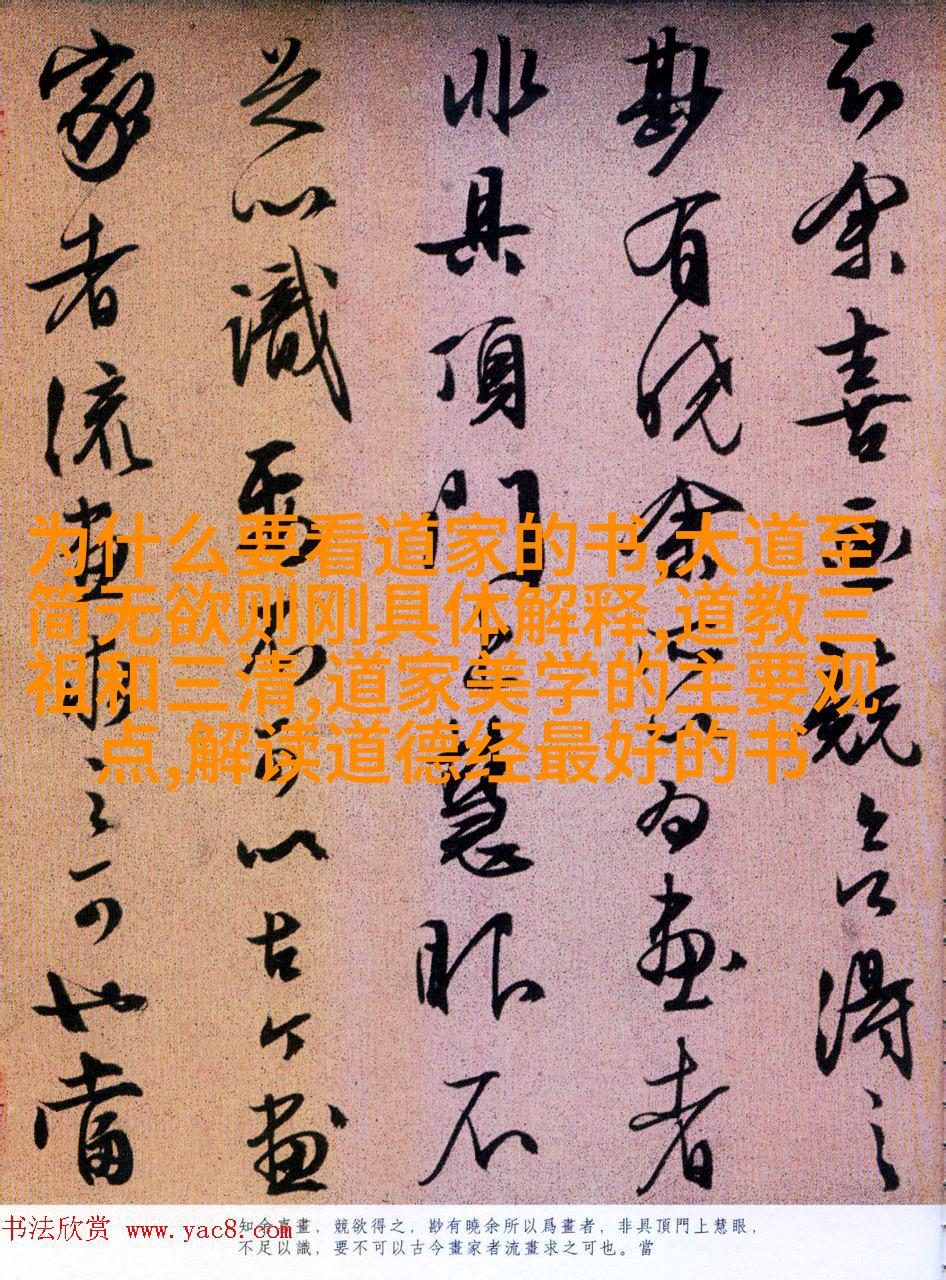

四、道教仪式中的配偶象义

在各种宗教活动中,无论是佛教还是其他宗派,都有着自己的节日和祭祀习俗。这些习俗往往会涉及到一些关于生育、健康等方面的问题,而这也是人们选择信仰某一宗派的一个重要原因。对于身处乱世却希望找到安宁生活方式的人来说,他们可能会通过参加某个组织或者参与某种集体活动来寻找支持,如参加某个团体或者加入一个小型社群。在这样的背景下,当时出现了一种名为“合配”的现象,即两个人因为共同信仰而结成伴侣,并且这并非单纯的情感联系,而是一种更深层次的心灵结合。

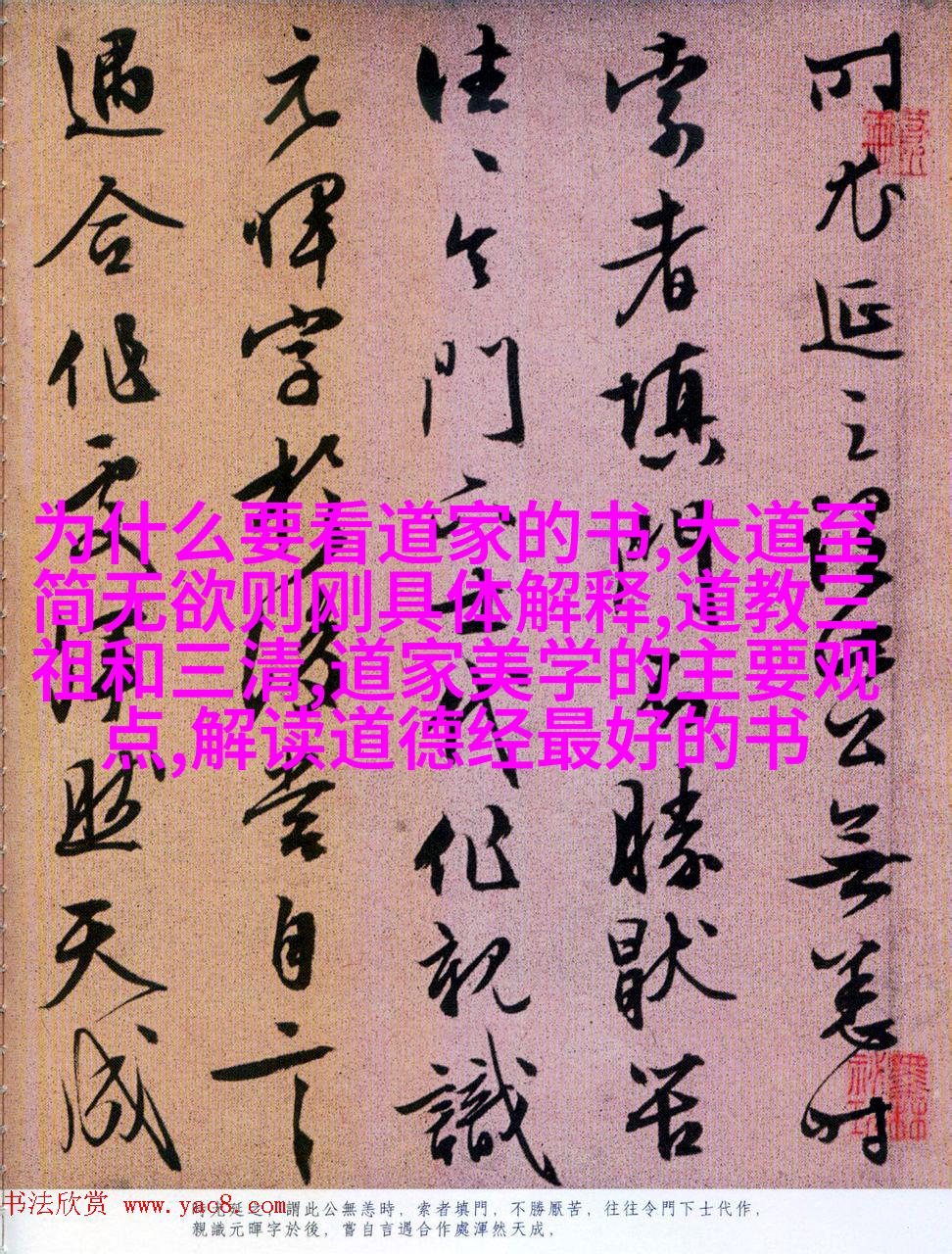

五、分析性质及其影响

随着时间推移,“合配”这一现象逐渐演变成了一种正式形式,即我们今天所说的“道家婚书”。这种类型的合同文档不仅记录了双方同意对方成为其伴侣,而且还包含了各自应遵守的事项,比如是否愿意共同经历困难时刻,以及是否愿意互相扶持直至生命结束。但值得注意的是,与现代意义上理解的大多数法律合同不同,“合配”并不具有强制力,它更多地是一种精神契约,是基于个人自由意志达成的一份协议。

六、结语

综上所述,从历史角度出发,我们可以看到,在中国古代,当人们面临着战争破坏和政治动荡带来的压力时,他们采取了一系列措施以寻求心理上的慰藉,其中包括创建一种新的形态——即属于私人性质但又有很大公共意义的小组化生活方式。在这个过程中,“合配”乃至后来的“合法嫁娶”,都是表现这一趋势的一部分,它揭示出当时民众对传统价值观念背离以及追求新型社会结构变化的心理需求。因此,对于理解那个时代人民如何处理自己与世界间复杂关系,以及他们如何通过这种手段去构建一个新的社区结构,有着极大的学术价值。