无为不成探索古代哲学对治国理政之影响

在中国古代哲学中,“无为”一词常与“自然、顺应、非干预”等概念相连,它强调的是一种政治理念,即国家的统治者应当遵循自然法则,不要过度干预民众的生活,允许事物按照自己的规律发展。这种思想源远流长,体现在多个哲学家和政治家的理论中,其中最著名的代表是道教和老庄思想,以及后来的王弼注释。

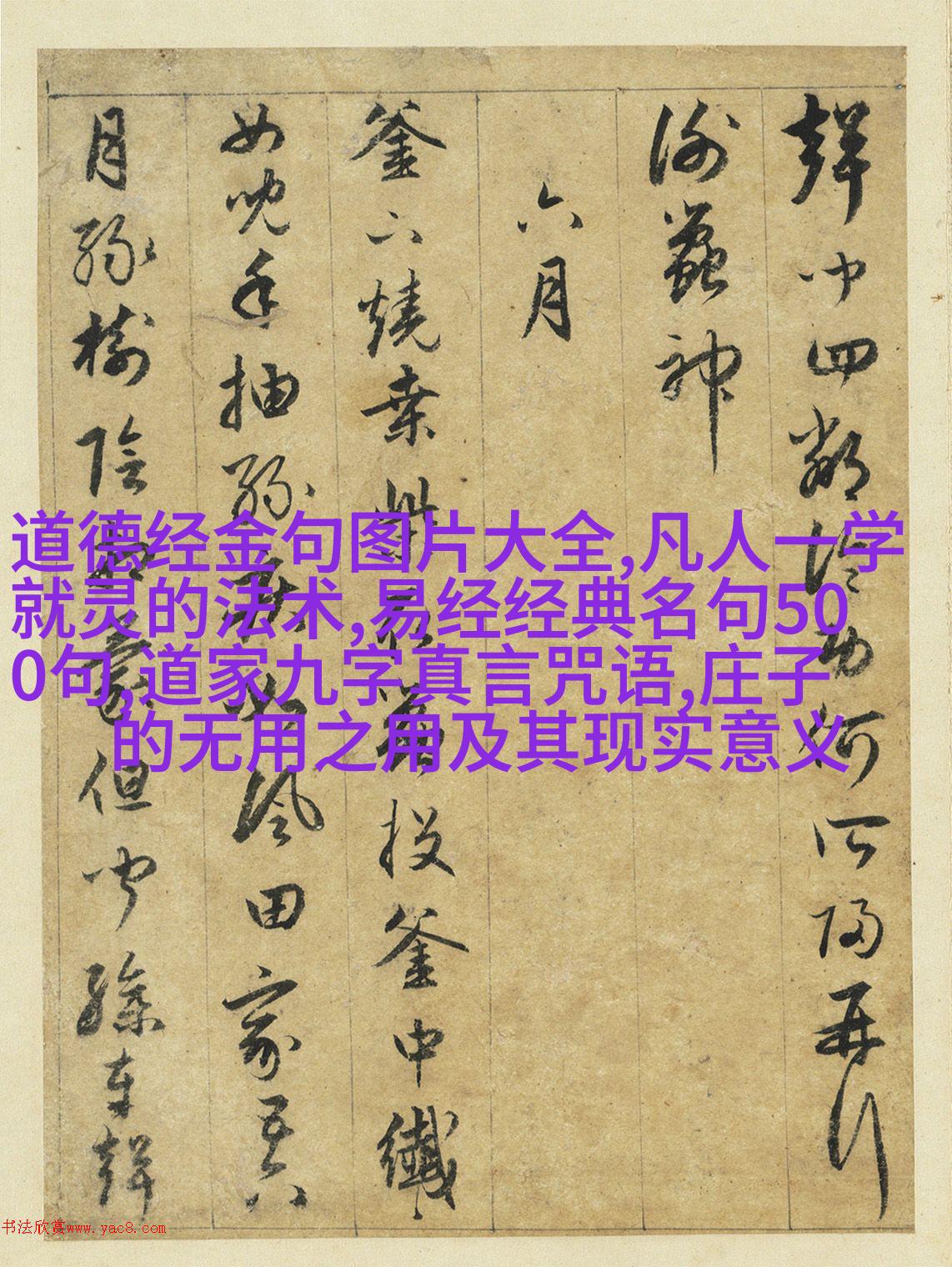

一、道教中的“无为”

道教自称来源于黄帝大禹时代,其核心思想包括养生、修身以及天人合一。其中,“无为”的概念体现在其主张的人生观和世界观上。道家认为,宇宙万物皆由太极生成演化而来,而人类应该顺应自然法则,以达到内外兼修的心灵平衡。在治国方面,道家提倡君子德行,不用权力去控制人民,而是通过个人德性的提升来引导社会向善。这一点与儒家的“仁政”有着鲜明对比。

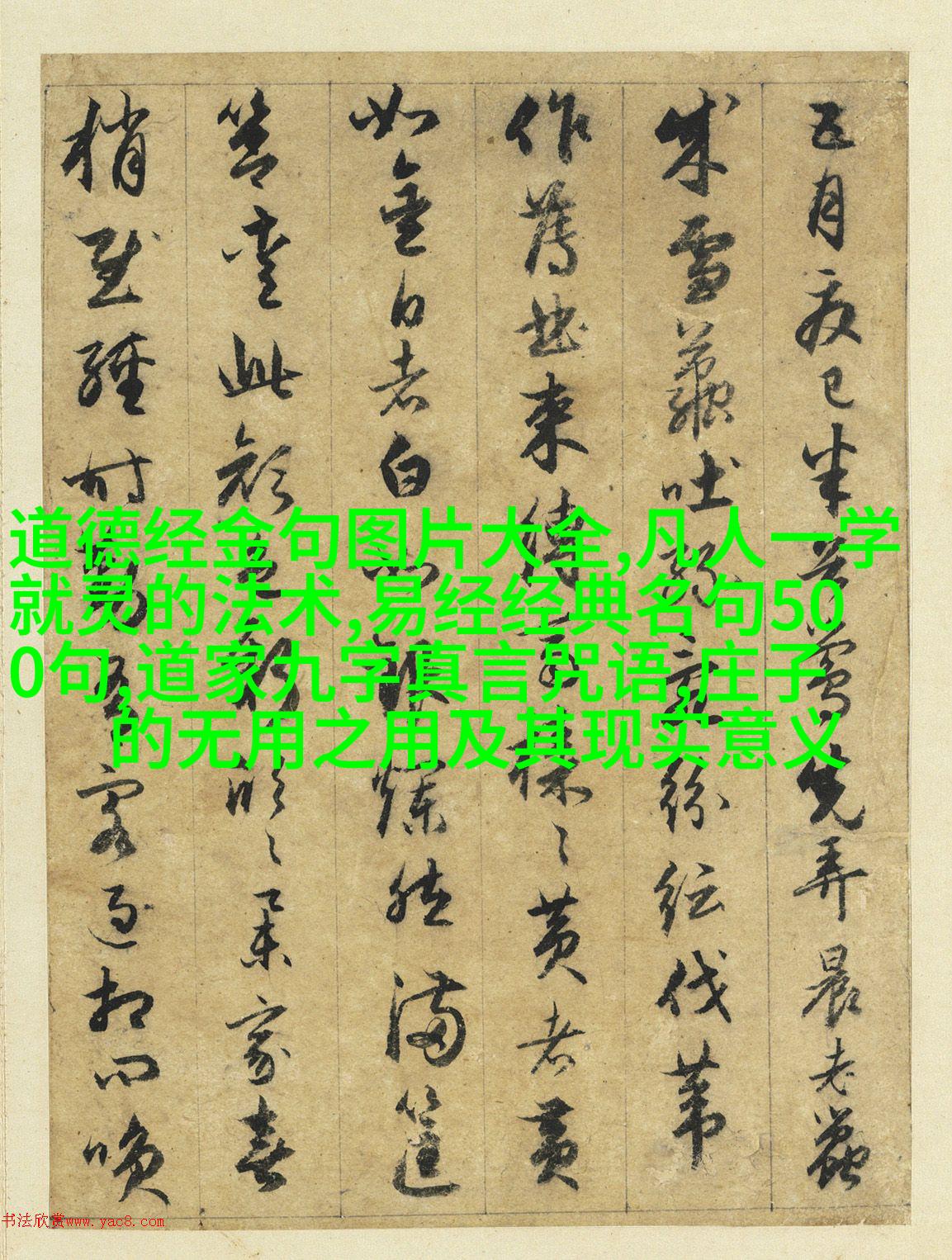

二、老子的“无为而治”

老子作为道家重要经典《 道德经》的创作者,他对于“无为”的阐述更深入一步。他提出:“知止以为上”,即知道停止或放松,是最高境界。而在政治领域,这意味着统治者不要执着于固定的目标和计划,而是要随时准备改变策略以适应变化。他还强调了“不争”,即不竞争,因为竞争会导致动乱,因此最佳状态是让一切事物都能自然地发展,没有人需要去主宰它们。这正如他所说的:“兵者,以刑故也;刑者,以乱故也。”(《论语·里仁》)简单来说,无需使用武力就可以实现秩序,这就是他的“无为而治”。

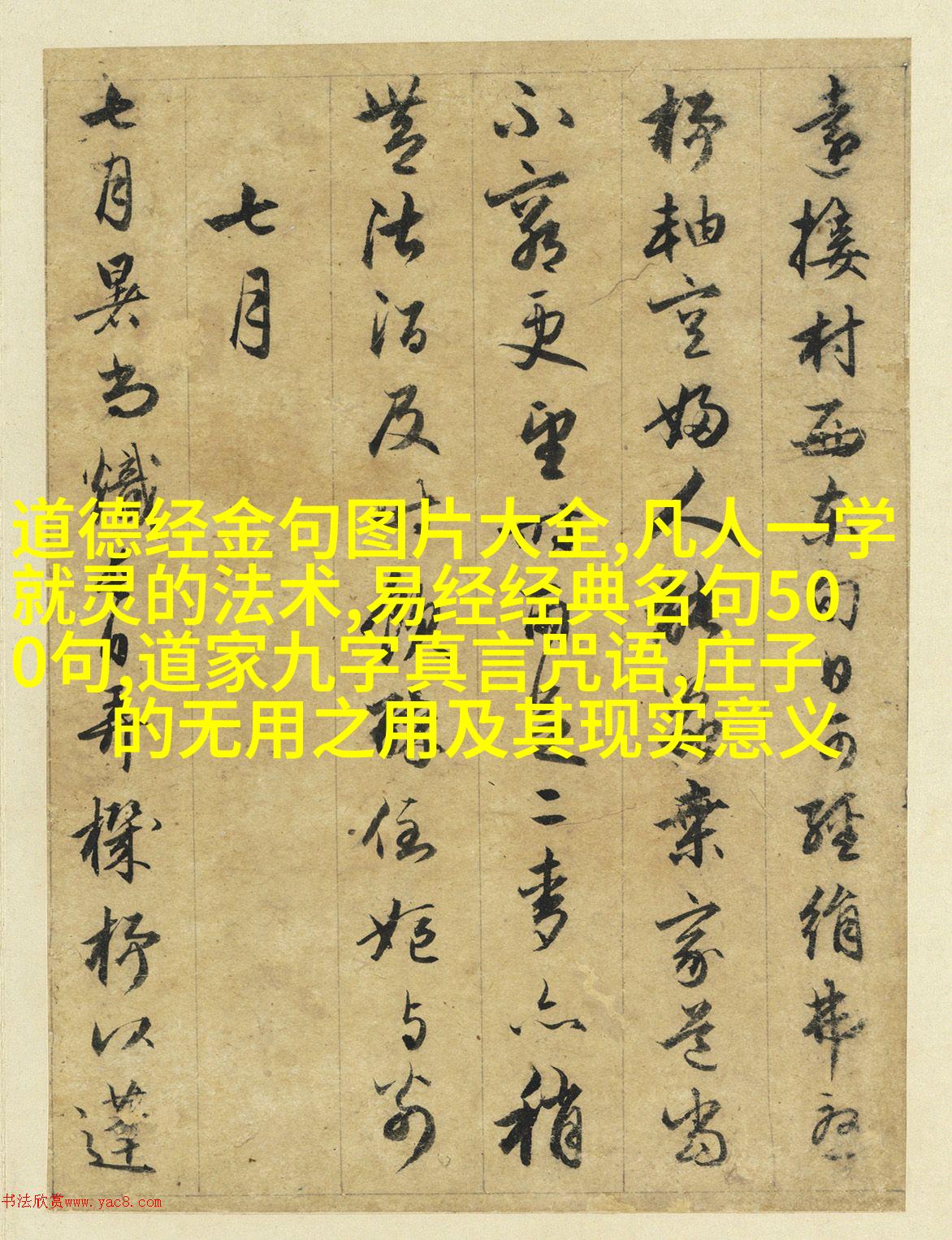

三、“非干预”的实践

历史上的许多君主尝试将这些原则应用到实际政策中,有时候成功,有时候失败。例如汉朝初年的一位皇帝刘邦,他通过减少税收、鼓励农业生产,使得百姓安居乐业,从而巩固了自己的政权。但另一方面,也有很多例子表明,当统治者的行为偏离了这一原则时,就可能导致社会动荡甚至衰落。

**四、“不作恶先行”

从一个更宽广的角度看,“无为不成”也是指避免做出错误或伤害的事情。如果一个领导人的决定只为了短期利益或者个人私欲,那么这并不是真正意义上的“不作恶”。这里面蕴含的是一种伦理准则,即在没有必要的情况下,不轻易采取行动。这要求领导者具备高尚的情操,对待国家和人民负起责任。

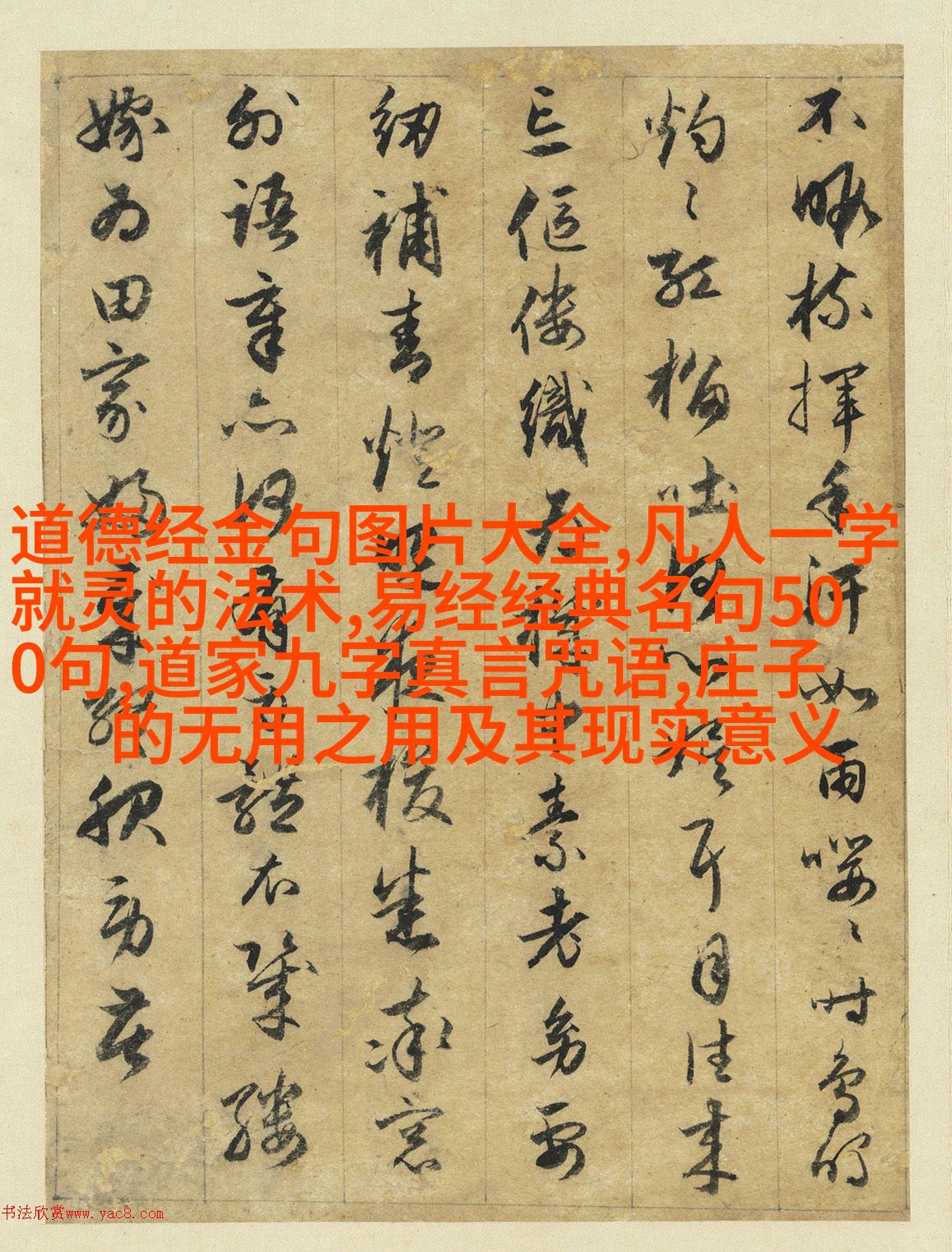

**五、“现代启示”

虽然我们今天生活在一个高度技术化、高速发展的社会,但古代智慧仍然具有现实价值。在当今世界,我们面临诸多挑战,比如环境破坏、资源匮乏以及全球性问题,如气候变化等。“无为不成”的精神可以激励我们寻找更加可持续的解决方案,而不是依赖短视且可能带来副作用的手段。此外,在国际关系中,该原则提醒我们尊重其他国家的独立性,避免过度干涉,让每个国家能够按照自己独特的情况进行发展。

总结

" 无 为 不 成 " 这一概念已经成为中国传统文化的一个重要组成部分,它既是一个深刻的人生哲学,也是一种审慎管理国家事务的手腕。在不同的历史背景下,它被不同的思想家以不同的方式解读,并付诸实践。今天,我们仍然可以从这些古老智慧中学到宝贵的地方,用以指导我们的行为,无论是在家庭、私人层面还是公共政策制定层面上,都值得我们深思熟虑并不断学习。