图文并茂王羲之兰亭序集中的画卷设计

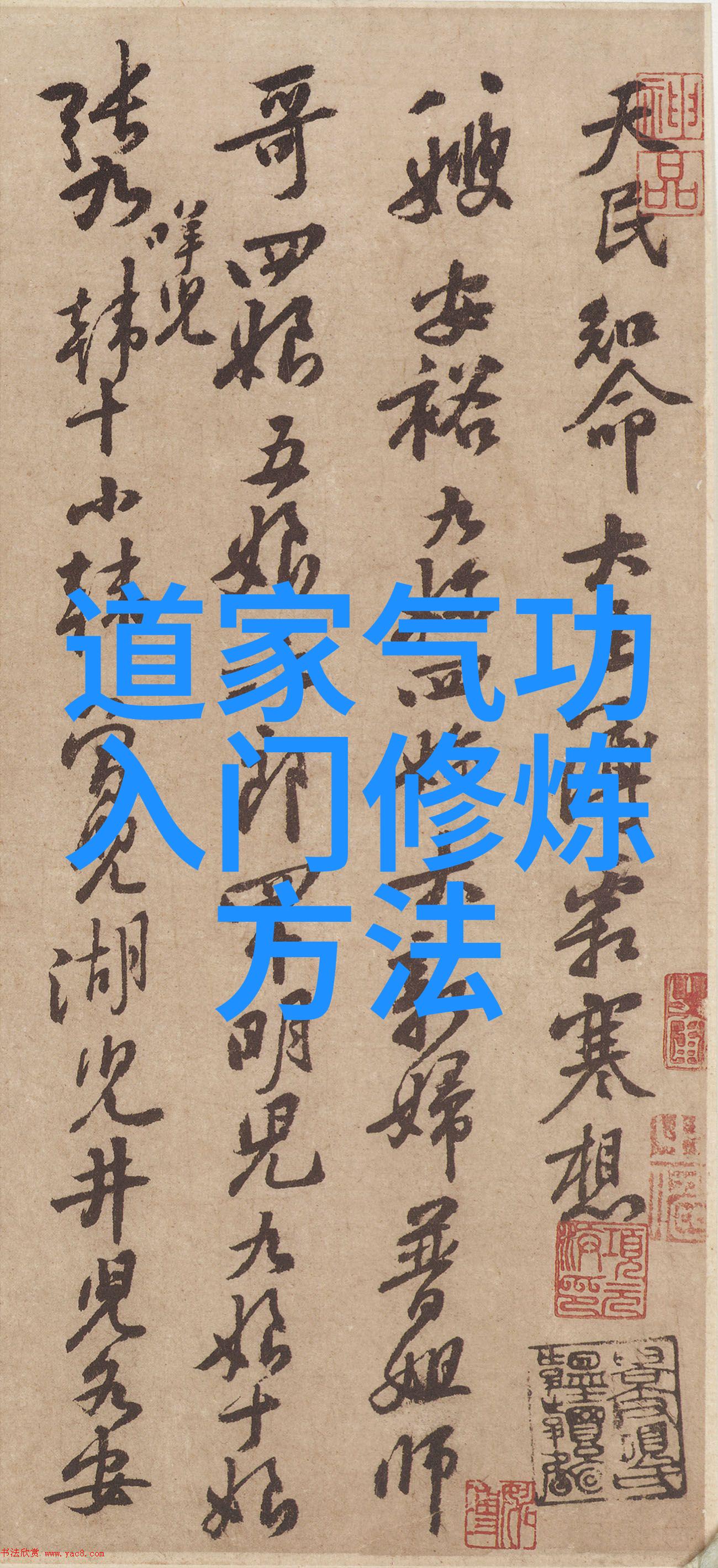

在中国书法史上,王羲之是极为杰出的书家,他的《兰亭序》被誉为“千古一绝”,其独特的笔法和艺术风格至今仍受人尊敬。《兰亭序》的精华不仅体现在文字上,更在于它所蕴含的文化内涵和审美价值。然而,在现代阅读中,我们常常会遇到图片与文字混合的情形,这对欣赏《兰亭序》的效果有何影响呢?今天,我们就来探讨如何将图片减少,加强文字表达,以此来更好地理解和欣赏这部经典作品。

1. 文字与影像的平衡

在传统意义上,文学作品往往伴随着插图或绘画。这对于理解作者意图、丰富作品情感色彩具有重要作用。但当我们想要更加深入地体验王羲之的书写技艺时,不可避免地会考虑去除这些辅助元素,将焦点集中于字迹本身。这样的做法其实是一种对比,是一种艺术上的挑战,也是对读者视觉感知能力的一次考验。

2. 从字迹到景观:解析画卷设计

要想真正把握王羲之《兰亭序》中的艺术魅力,就必须从字形开始思考。在他的每一个笔触中,都能看到他深厚的文化底蕴,以及他对自然景观的一种独特描绘。他以诗歌般流畅的手势,将自然界中的山水林木融入到他的书写中,使得每个字符都成为了自然景观的一部分。

3. 蜕变中的美学:如何减少图片增强阅读体验

当然,从现实角度来说,要完全去除所有辅助元素,并非易事。因为很多时候,图片可以帮助读者快速了解文章内容,而文字则需要时间慢慢品味。不过,如果我们能够将重点放在最核心最重要的地方,比如提高文字识别率,那么即使没有大量图片依托,我们也能获得相似的阅读体验。这就要求我们重新审视原作,找出那些能够代表整体作品精神的事物,然后通过高质量照片或者详细描述,让读者可以用心感受到那份魅力。

4. 触摸古韵,感受传统——探索画卷设计背后的历史故事

试想一下,当你手持一幅带有精致装饰的小型画卷时,你是否能感觉到那个时代的人们对于生活、对于美丽以及对于知识追求的心态?这种触摸式的交流方式,不仅让人们能够直接接近文艺复兴时期人的生活状态,还让他们了解到了那段历史背景下的文化氛围。当我们尝试去除这些装饰性元素时,我们实际是在寻找一种纯粹而原始的声音,即无需外界干扰就能直接听到真实的声音。

5. 文字与空白之间默契对话——分析无图片背景下表现力的变化过程。

最后,在我们的故事里,无论是增加还是减少了图像,只要它们都是基于某种共同目标(比如说提升阅读体验),那么这个过程本身就是一种艺术创造。而这种创造力恰恰来自于不断探索、不断提问:“如果我这样做的话,又会发生什么?”这是一个充满可能性的世界,每一步都像是站在了一片未知的大海前端航向未来的船只,一路上的风浪虽然多,但终究只有勇敢才能抵达彼岸。