交叉文化比较研究 探讨不同文化背景下诗歌创作及欣赏方式差异

在探索诗歌鉴赏的六个方面时,我们常常会被迫面对一个普遍存在的问题:不同文化背景下的诗歌创作和欣赏方式有何差异?这不仅是文学研究的一个重要课题,也是跨文化交流的一大挑战。本文旨在通过分析多种文化中诗歌的特点,探讨这些差异,并试图找到一种能够跨越语言和地域界限的共通之处。

诗歌与其背后的历史与现实

首先,我们需要认识到每一首诗都是其时代、地理位置以及社会结构等因素的产物。例如,在中国古代,王维之所以能写出《山居秋暝》,正是因为他身处唐朝,那是一个政治稳定、经济繁荣、艺术昌盛的大环境。而同样是在中国,但到了宋朝,与王维相比,苏轼则生活在一个更加开放、多元化的社会中,这影响了他的作品风格,使其更为自由奔放。

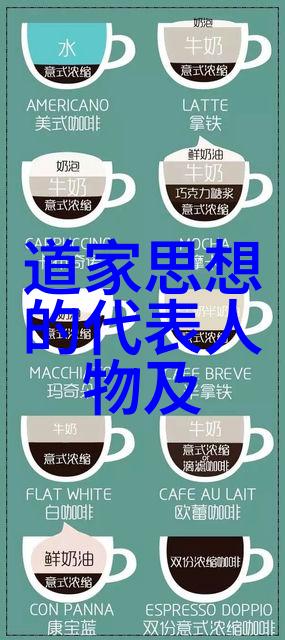

文化传统对诗歌创作的影响

接下来,我们来看一下不同文化中的传统如何塑造了它们独特的声音。在日本古典文学中,茶道和庭园设计都深深影响了俳句(Haiku)的形式,而这种简洁精炼的手法也反映出了日本人对于自然美感追求极致的心态。相比之下,在西方特别是在美国,一些现代派 poets(如艾略特)则更多地借助实验性语言手法,如碎片式表达和非线性叙述,以此反映他们对于现代都市生活所持有的批判眼光。

诗人的情感表达及其受众

情感表达是任何一门文学形式不可或缺的一部分。然而,不同民族或地区的人们可能拥有不同的情感表达方式。这一点可以从他们日常生活习惯以及信仰系统中找到线索。在印度教徒那里,对神灵的情感崇拜往往以赞美或者祈求形式体现在他们经典咒语或吠陀上;而伊斯兰世界中的阿拉伯语圣训,则展示了一种严谨且神秘的情绪基调。

作者风格与时间地点标签

随着时间推移,每个国家都有自己的发展历程,这也导致了各自独特的文学风格形成。一如既往,在中国近现代史上,“五四”新文化运动之后出现了一股强烈要求“国粹”的潮流,这直接影响到后来的现代汉语词汇选用,以及整体审美倾向。同时,由于科技进步带来的通信便利性增加,全球范围内进行文学交流变得更加容易,从而促使当代诗人更愿意尝试融合各种国际元素进入自己的作品中。

阅读体验与个人反思

最后,让我们思考一下当我们阅读不同来源上的诗篇时,是怎样去理解并将其融入自身情感世界中的过程。这涉及到个人价值观念、心理状态乃至知识水平等诸多因素。在某些情况下,当我们了解到一首来自遥远国度的小小抒发,其内容可能触动我们的心弦,因为它触及的是人类共同的情感底蕴,无论从哪个角度去看,它都是一次意义重大的跨越沟壑的情境互动。

总结来说,从交叉文化比较视角来探讨詩歌創作與欣賞方式,可以帮助我們更好地理解詩詞背後所蘊含的人文關懷與歷史脈絡,並對於詩學研究帶來新的視野。此外,這種比較還能幫助我們拓展個人的審美趣味,加深對異國文學藝術的認識,更全面地發展自己對於詩詞鉴赏能力。此文章通过分析不同的国家间关于创作技巧和审查标准之间存在差别,为读者提供了解各种类型文字意味深长信息,同时鼓励人们进一步探索世界各地丰富多彩的事迹故事。