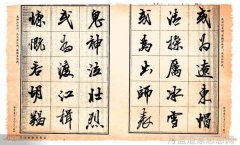

王羲之出生于早期道教天师道教世家。 《晋书·郗鉴传》云:“(郗鉴)与其妹夫王羲之、大学士徐逊,皆有进取精神,皆居新绝谷,行黄老的本领。” 《晋书·王羲之传》直指明代“王世事张五配米”,而关于王羲之与道教的故事也家喻户晓,比如写经换取道教的故事。王羲之的尺简,如《选药帖》、《黄甘帖》等,都是论述或描述因信仰坚定而服用某些药物的。道家的食法中。 体现了道家思想对书法的影响。

道家思想对书法的影响体现在王羲之的许多书法文章中。 比如《碧赋》,自始至终都充满了道教色彩。 王羲之在《笔赋》中阐述了笔墨原理,展现了笔墨之美。 多描写自然景物,如“赤峰门”、“碧水浮”、“滴秋露”、“抖春条”等,将书法的笔触与有生命力的自然事物联系起来,运用自然景物来比较它们。 笔法、造型自然。 《碧赋》认为,写作的最高境界就是不显出任何矫揉造作的痕迹,整个文字要求“神工”、“无双”。 这些都符合道教所倡导的“自然”的文艺美学。

道家思想对书法的影响首先体现在书法艺术的核心追求上。 老子说:“道法自然”。 受道教影响下的书法艺术的最高追求也是“道法自然”。 唐太宗李世民之所以非常欣赏王羲之的书法,是因为王羲之能“思而遇神,同自然,不知其所以然”。 但是,道家思想对书法的影响并不意味着完全消除书法家的主观意识。 对此,王羲之说:“有志者为将”。 “欲写作者,先苦思冥想。” “每一本书都比沉默更有价值。意在笔前,言在心后,未成文,结已成。” 他还强调书法家个人的“心”,即思考、想象等问题。 在书法创作过程中,唐太宗所说的“思想精神相会”,强调艺术家的主观审美和情感与书法艺术作品本身的形式和意义的结合。 “思想与精神的相遇”当然对创作者的审美心境、文化修养、个人气质提出了很高的要求。 道家思想认为,人的心灵只有处于自然无为的状态,才能真正认识和领悟真、善、美。 老子所谓“静而诚”,庄子所谓“形如书,心灰如死”,都是对这种清静无欲的审美心境的描述。 要达到这样的心态,艺术家需要修养自己。 道教历来重视修心,认为“修道即修心”。 在书法艺术的创作中,这样的方法也有类似的表现。

道家思想对书法的影响还体现在道家美学主导书法艺术技法的展示上。 “道法自然”认为,合乎自然的事物才是真实的,真实的事物必定合乎道而回归美。 在“自然”美学的基础上,道家思想还衍生出了朴素、质朴、平淡、拙等重要的美学概念和范畴。 这些都是“道”品格的体现,是事物的本来面目和未经雕琢的装饰。 自然状态形成了“素”书风的审美追求。 黄庭坚“一切书法宜拙而不巧”的书法观,与傅山“宁拙而不巧,丑而不谄,碎片而不滑,诚直而不排列”的书法观相似。 书法就是回归自然、追求自然。 道家“见素、抱素”的价值取向对后世书法领域影响深远。 以质朴、自然为美,反对浮华、造作,已成为书法家们的基本共识。

道家“朴素”的思想与书法艺术的本质不谋而合。 艺术表现的最高形式是简单。 书法本身的点彩画的简洁性是其他艺术门类无法比拟的。 纵观中国书法史的发展过程,是一个从复杂到简单的发展过程。 中国书法的发展史是一部由繁到简的历史。 道教思想对书法的影响,立变是书法史上一场深刻的革命,化繁为简,绵延数千年。 行书和草书是由繁到简的例子。

道家美学中的辩证观对于中国书法艺术的创作和书法理论的形成以及道家思想对书法的影响尤其具有指导作用。 道家思想中的“有”与“无”的关系,在书法中表现为“空”与“实”,即黑白的关系。

庄子还提出了道家的意境论和境界论,这是书法艺术美学的理论基础。 从“我之境界”到“无我境界”,再到“天地与我并存,万物与我”,“合一”的“道”境界凸显了“道”的特点。道家美学。 书法创作也必须追求书法的意境。 书法的意境是一种抽象的感觉,是老子提出的“象无形”思想的最好体现,充分凸显了道家思想对书法的影响。

综上所述,以老庄为代表的道家思想影响着书法家的创作和思维,道家思想对书法产生了深远的影响。 “道”理念影响着书法艺术的核心追求,推动着书法艺术的发展,也主导着书法艺术技巧的展现。 道家思想对中国书法的发展有着非常重大的影响和意义。