一、无为而无不为的哲学根源

人要做到无为而无不为,这个概念源远流长,深植于中华文化之中。它是对“天人合一”思想的一种具体体现,是孔孟之道在实践中的重要展开。在这里,我们首先探讨了这一理念的哲学根源。

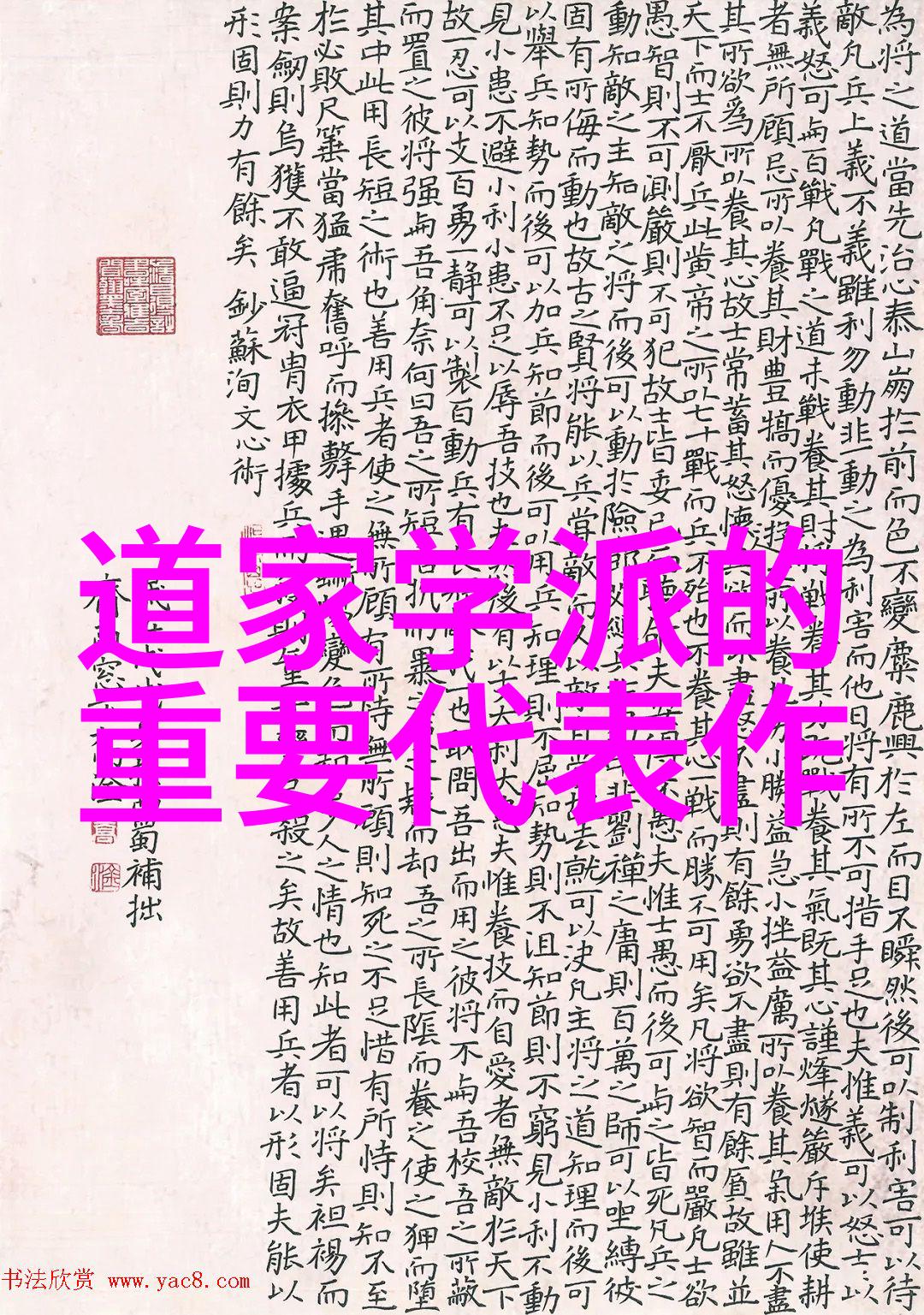

二、古代智者的话语指引

从儒家到道家,从墨子到老庄,无数古代智者都在自己的著作中提出了关于“无为”的见解。孔子的“己所不欲,勿施于人”,孟子的“非攻”,墨子的“兼爱”与老庄的自然观,都隐含着一种超脱世俗纷争,不强求功利,而是顺应自然规律的精神。这些话语,为后人的理解和实践提供了宝贵的指导。

三、君子之德:内心世界的净化

一个人要做到无为而无不为,最根本的是内心世界的净化。这需要一个高尚的情操和坚定的品格。君子以大公情怀待人处事,不以私欲驱使自己去干涉他人的自由和尊严。他能够感知周围环境变化,却又能保持内心的一片宁静。这正如陶渊明所说:“安贫乐道,以自足终身。”这是一种对生命本质深刻理解,对生活态度上的最好诠释。

四、行动与默想:平衡与协调

除了内心世界,还有外在行动也是实现“无为而无不为”的关键部分。在日常生活中,一方面我们应该积极地参与社会活动,用我们的能力去帮助他人解决问题;另一方面,也不能忘记时刻反思自己的行为是否符合这个原则,即使是在小事上也要尽量避免过多干预或控制他人的选择,让每个人都能按照自己的意愿行走的人生道路。此举既体现了对个体自由权益的尊重,也体现了一种更大的宽容与包容。

五、现代意义下的应用

尽管时代变迁,但这一理念依然具有重要意义。在现代社会里,“无为而无不為”可以被看作是如何在追求个人目标和维护集体利益之间找到平衡点,以及如何通过自身努力来促进社会进步,而不是通过强制性措施或个人野心。但这种平衡并不意味着放弃责任,它要求我们更加谨慎地考虑我们的行为可能带来的影响,并尽量减少负面效应,同时寻找并实施那些能够产生正向效应的手段。

六、大局观视角下的思考

当我们站在历史的大局上来审视这个问题时,我们会发现,无论是在国家治理还是国际关系中,“无為而無不為”的策略都是非常有效且必要的一个手段。这就像中国传统医学中的阴阳调和一样,在管理复杂系统时需要恰当地运用软硬兼施的手法,以达到最大化资源配置及经济发展潜力的效果。而对于外交政策来说,更是一门艺术,需要精准判断国际形势,将国家利益置于一切之上,同时也不断调整策略以适应当下不断变化的情况,这便是一个典型例证。

七、结语:实现真我真正境界

总结起来,“人要做到無為而無不為”其实就是一种修养,它要求我们既有宏伟的大局意识,又有细腻的心灵关怀;既勇敢面对挑战,又懂得适可而止;既追求自我成长,又珍惜彼此间的人文交流。不管是在何种环境下,只要坚持这样的修养,我们就能找到属于自己真正境界——那是一片广阔的心灵空间,一份纯粹的情感沟通,一份真诚的人际交流。一切皆得其宜,不强取必受损,无疑这是人类文明史上最美好的追求。