无为而治,能否让国家和谐?

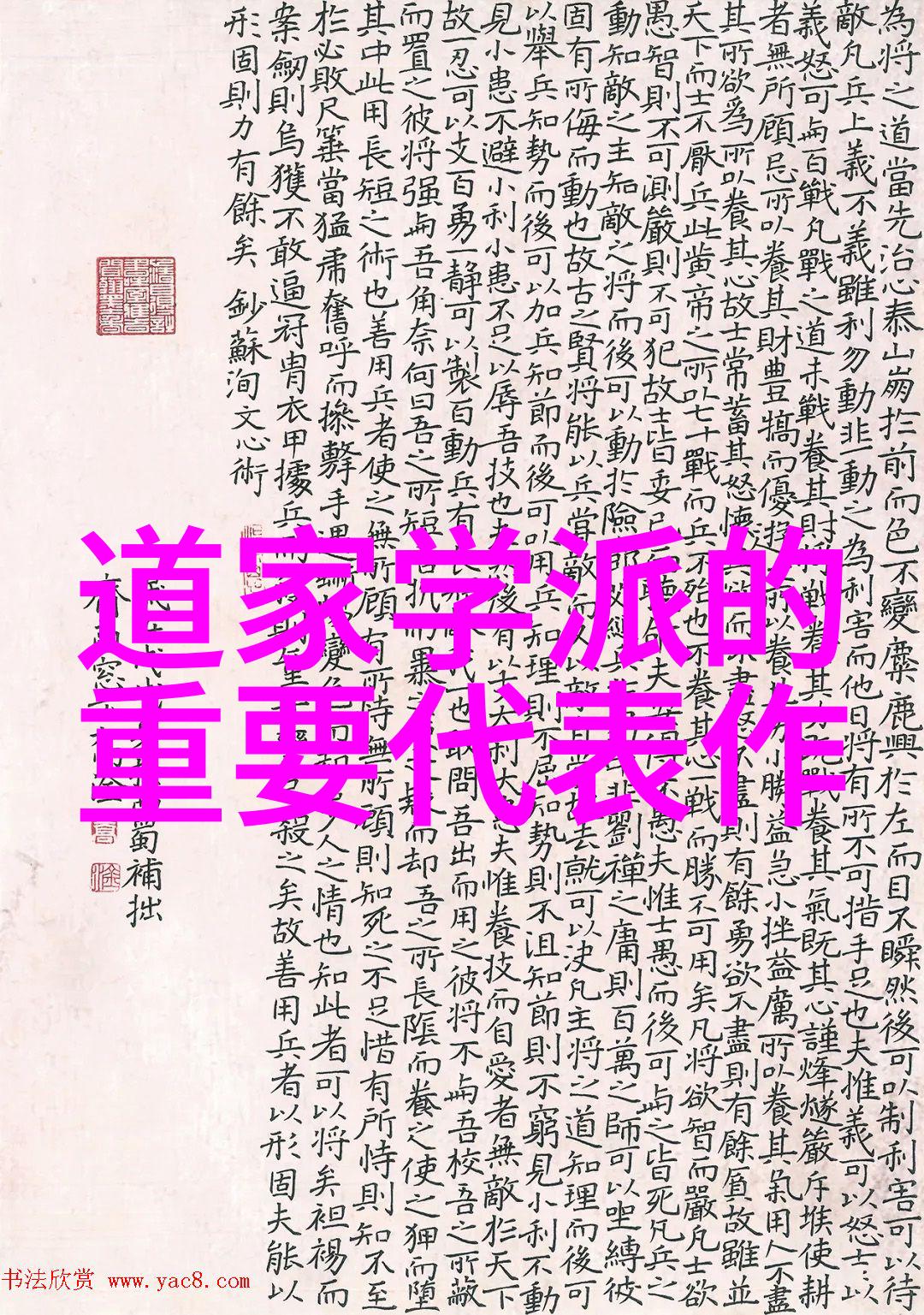

在中国古代哲学中,“以无为之法达无不为之境”是一个深刻的思想。它意味着通过放松自己的意志,不去强求事情的发生,从而达到一种心态上的自由与平静。这一思想对于当时的政治管理尤其重要,因为它强调了领导者的理性决策和宽广胸怀。

然而,当我们将这一哲学原则应用于现代社会,特别是在国家治理方面,这一问题就显得更加复杂。现代国家面临诸多挑战,比如经济全球化、文化多元、环境保护等,而这些都需要政府采取有效措施来应对。但是,如果我们真的要追求“以无为之法达无不为之境”,那么如何才能在这个过程中保持国家的和谐与稳定呢?

首先,我们需要明确的是,无为并不是指完全不作为,而是一种选择合适的时候进行干预,一种在必要时出手,在非必要时隐退的策略。在现代社会,这种策略可能表现在政府对市场的微观调控上。即使是最开放最自由化的市场,也需要一定程度的人工干预,以防止市场失灵或出现极端情况。

其次,无为也体现了一种长远视野和耐心。在处理重大政策问题时,领导者应该避免急功近利,而是要有足够的心智来权衡各种可能性,并做出最符合长远发展趋势的一步。此外,无为还意味着尊重法律规则和程序,不因为个人意志或者短期目标而违背基本原则。

再者,无为还涉及到一个心理层面的调整,即学会放下私人情感,对公众事务持有一颗平常心。不因个人的利益或者成见影响判断,使决策更接近于公正与合理。这一点对于那些处于高压职位的人来说尤其重要,因为他们往往承担着整个国民乃至全人类福祉的大任。

最后,无为还要求领导者具备高度的情商,即能够理解他人的需求,了解社会动态,以及认识到自己可能造成的问题。当一个领导者能够真正地“无 为”,这意味着他/她能够主动倾听不同声音,吸纳各种意见,并根据这些信息作出相应调整,这样的行为本身就是一种积极参与进来的方式,它可以增强社会凝聚力,同时促进资源配置效率。

综上所述,“以无為之法達無不為之境”虽然是一个抽象且难以实现的目标,但它提供了一套指导我们如何成为更好领袖,更好的管理者,以及更有智慧的人类生活方式。在这个过程中,我们会发现那份内心深处的声音,它提醒我们:真正想要建立一个和谐美好的世界,最关键的是要从自己开始——学会“无為”。